Le mystère du Triangle des Bermudes

Sommaire

- Une plongée instructive

- Le « Triangle des Bermudes » d’Edgar Schein

- Méta-narratifs organisationnels : le piège de la culture d’entreprise conçue comme une stratégie de communication

- 1er écueil : des signifiés flottants, comme autant de possibilités de dissonances

- 2ème écueil : l’absence d’holisme systémique, comme autant de possibilités de dissonances

- En finir avec le piège du « Triangle des Bermudes »

Une plongée instructive

Il n’est pas inutile pour nos affaires de se livrer à une brève plongée au sein du Triangle des Bermudes afin d’en sonder quelque peu l’histoire. L’histoire de quoi au juste ? Celle d’une notion qui a pris son essor dans les organisations du travail au cours des années 1980 : la « culture d’entreprise » ou « culture organisationnelle ». On peut parler d’une forme d’engouement dont le crédit vient pour part d’un ouvrage fondateur dont plusieurs parlent encore comme d’une référence incontournable : « Organizational Culture and Leadership : A dynamic view » d’Edgar Schein, publié en 19851. On crédite depuis Edgar Schein du titre de « fondateur » de la notion de « culture d’entreprise », laquelle il définit ainsi :

Un ensemble de postulats de base, inventés, découverts ou développés par un groupe cherchant à faire face à des problèmes d’adaptation externe ou d’intégration interne, qui ont largement été vérifiés pour être considérés comme valides et transmis aux nouveaux membres comme les façons correctes de penser et d’agir face aux problèmes

Disons-le déjà d’emblée : le concept de culture suscite de nombreuses confusions et permet une grande variété d’interprétations. Il n’admet pas à ce jour une caractérisation ou une définition unanimement acceptée. A cet égard, disons notamment que A.L. Kroeber et C. Kluckhohn dans « Culture : a critical review of concepts and definitions »2, ont en 1952 prélevé des publications spécialisées dans ce domaine depuis 1871 (date de parution de « Primitive Culture » de E.B. Tylor3), un peu plus de 300 définitions différentes de la notion de culture. Et ça c’était en 1952, ce qui, en l’état, ne rajeunit pour ainsi dire personne.

Posons-nous un moment sur la définition d’Edgar Schein afin d’en extraire ici à la fois les vertus et les limites, et engager ainsi l’analyse de ce vers quoi cela nous a mené au sein des organisations contemporaines du travail au cours des 40 dernières années.

Partons du début de la définition avec cet extrait : « Un ensemble de postulats de base, inventés, découverts ou développés par un groupe cherchant à faire face à des problèmes d’adaptation externe ou d’intégration interne ». Que dire si ce n’est que nous avons là une vision réductrice de la culture issue du courant anthropologique fonctionnaliste des années 1940, dont les sources idéologiques remontent à la fin du 19ème siècle. Trouvant ses racines chez des sociologues comme Herbert Spencer4 et Émile Durkheim5, c’est à l’anthropologue Bronislaw Malinowski que l’on doit la paternité du fonctionnalisme6, lequel puise ses origines – si l’on s’aventure en amont de Spencer et Durkheim – dans le darwinisme biologique de Charles Darwin, reconceptualisé sous une forme de darwinisme social. Malinowski adopte une perspective systémique de la société. En effet, selon lui, la société est composée d’institutions et d’activités ayant une fonction de satisfaction des besoins. La culture est avant tout un appareil instrumental qui permet à l’humain de mieux résoudre les problèmes concrets et spécifiques qu’il doit affronter dans son milieu lorsqu’il donne satisfaction à ses besoins.

Pour revenir à Spencer, la culture y est comparée et identifiée comme étant l’équivalent d’un corps humain – une métaphore organiciste, en somme –, dont chacun des organes ou composantes répondent à des « besoins » via leurs « fonctions » respectives, le tout formant système. Chaque composante culturelle serait ainsi une « fonction » visant à répondre à un « besoin », autrement dit, dans les mots d’Edgar Schein, à « faire face à des problèmes d’adaptation externe ou d’intégration interne ».

Bien que de tels éléments de définition nous renvoient à des sources d’une autre époque, est-ce pour autant que cela n’est pas juste ? Disons plutôt que ce n’est pas tout à fait juste car c’est incomplet. On touche ici à un débat anthropologique qui a habité la discipline au 20ème siècle, à savoir l’opposition « Fonction » vs « Sens » comme composante clé définissant la notion de culture.

Que chaque groupe humain au cours de son développement – et cela vaut aussi, bien évidemment, pour chaque organisation du travail – trouve ses propres solutions pour répondre à des « besoins », lesquels sont autant de « fonctions » (à comprendre ici comme « activités ») faisant « système », on peut bien l’admettre. A ce compte cela vaut autant, dans la durée darwinienne longue, pour n’importe quelle espèce vivante. Mais, comme on l’aura vu dans une publication précédente7, ce qui distingue l’être humain des autres espèces vivantes c’est la maîtrise de la fonction symbolique via la parole faite langage et ce que cela permet, et ce que cela permet c’est de communiquer pour construire des relations qui fondent un groupe qui fait culture.

Bref, la définition de la culture d’entreprise posée par Edgar Schein est incomplète car reposant sur une lecture purement utilitariste des groupes humains, purement fonctionnaliste donc, en laissant de côté la dimension symbolique propre à chaque culture d’entreprise, à savoir le « dictionnaire de significations »8 qui caractérise chacune d’elle, la dimension de « Sens » comme architecture symbolique du groupe. Bref, il faut pouvoir penser – et spécifiquement ici penser pour agir dans l’accompagnement des transformations – à la fois la dimension de « Fonction » (activités du groupe permettant de répondre à des besoins) et de « Sens » (corpus partagé de significations donnant corps au groupe du point de vue de sa symbolique commune, de son identité distincte).

Poursuivons avec un second extrait de la définition de la culture d’entreprise posée par Edgar Schein : « considérés comme valides et transmis aux nouveaux membres ». Il faut ici donner un bon point à Schein car on trouve là la notion de socialisation d’entreprise comme vecteur de transmission culturelle, dont les programmes « d’onboarding » en entreprise sont emblématiques. La socialisation d’entreprise exerce aussi ses effets sur ses nouveaux membres lors des premiers jours, semaines et mois où les nouveaux arrivants, au gré des interactions, découvrent et intègrent ce qui est considéré comme définissant le « dedans » et le « dehors » de l’entreprise en termes de façons de penser, d’agir et de ressentir.

Terminons avec un dernier extrait : « les façons correctes de penser et d’agir face aux problèmes ». Un autre bon point ici pour Schein où l’on retrouve la notion de norme ou de « structure partagée » et celles aussi de cadres cognitifs (« façons de penser ») et cadres normatifs (« façons d’agir »)9. Cela dit, il manque la dimension émotionnelle, à savoir les façons de ressentir, les affects, qui définissent aussi un groupe humain d’un point de vue culturel.

Le « Triangle des Bermudes » d’Edgar Schein

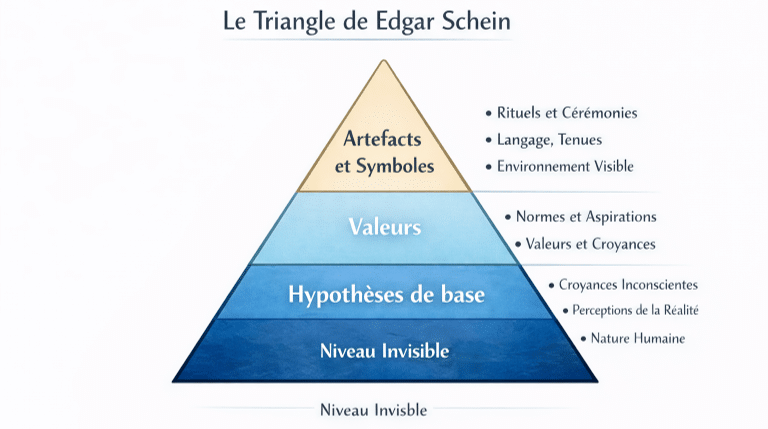

La définition de la culture d’entreprise de Schein, dont on vient de voir à la fois les vertus et les limites, s’accompagne d’une modélisation des composantes d’une culture organisationnelle, lesquelles sont au nombre de 3. C’est à cela que nous allons nous intéresser dans la suite du propos, afin de révéler l’écueil dans lequel les organisations du travail se sont engouffrées depuis… 40 ans.

La première composante est ce que Schein appelle les « artéfacts ». Il s’agit là de tous les éléments tangibles, manifestes ou verbalement identifiables d’une organisation : les espaces de travail, le code vestimentaire, les processus ou encore l’organigramme sont autant d’exemples « d’artefacts » organisationnels. Il est entendu que ces « artefacts » produisent de la culture, i.e. qu’ils contribuent à engendrer des façons de penser, d’agir et de ressentir partagés par un collectif de travail (entreprise, fonction, métier…).

La deuxième composante sont les « valeurs » que l’organisation considère être celles qui la caractérise et qui doivent guider les façons de penser, d’agir et de ressentir afin d’opérationnaliser la stratégie posée. Ces valeurs sont souvent exprimées dans les documents officiels et les déclarations publiques d’identité.

Enfin, la troisième composante sont les « hypothèses de base », les façons de penser, d’agir et de ressentir qui sont profondément ancrés, considérés comme allant de soi, implicites, de l’ordre de l’habitus comme dirait Pierre Bourdieu10. Ces éléments sont généralement inconscients pour les membres de l’organisation, et ils constitueraient l’essence de la culture organisationnelle.

Qu’est-ce qui pose problème dans cette modélisation de la culture organisationnelle conceptualisée par Schein ? Qu’est-ce qui fait que cette représentation en triangle soit devenue un « Triangle des Bermudes » dans lequel nombre d’organisations se sont égarées depuis 40 ans ?

Qu’il y ait des éléments explicites (« artéfacts ») qui produisent des façons de penser, d’agir et de ressentir partagées et propres à un collectif organisé dans ses activités de travail ne fait pas de doute. Qu’il y ait aussi des dimensions implicites (« hypothèses de base ») qui elles aussi – idéalement en congruence avec les éléments explicites – produisent des façons de penser, d’agir et de ressentir partagées et propres à un collectif organisé dans ses activités de travail ne fait pas de doute non plus. Là n’est pas le problème.

Les coupables des errements des entreprises sur le sujet de la culture d’entreprise depuis 40 ans se situent dans la partie au centre du triangle : les valeurs. Car oui, une orientation fut prise, oui un choix fut fait, lequel s’est répandu à la majorité des entreprises depuis 40 ans, pour des raisons que j’ignore d’ailleurs : celui de réduire la notion de culture d’entreprise à celle de ses valeurs déclaratives à prétention performative. Dis autrement : ce qui caractériserait une culture d’entreprise ce serait les valeurs qu’elle s’est donnée. Cette croyance s’est répandue au sein des organisations avec une telle vivacité, une telle prégnance, que les termes « culture d’entreprise » et « valeurs » sont pour ainsi dire considérés aujourd’hui comme des synonymes. Voilà qui est erroné et problématique à plusieurs égards.

Soyons clairs : les valeurs que se donne une entreprise constituent essentiellement le récit qu’elle projette sur elle-même et la façon dont elle souhaite se raconter en interne et être perçue en externe. On doit ainsi plutôt parler de marque employeur ou d’image de marque, ce qui est très différent de l’ensemble des façons de penser, d’agir et de ressentir propre à un collectif humain organisé autour d’activités de travail, à savoir une culture d’entreprise. N’est-ce pas profondément triste, voire d’une naïveté troublante, de penser que de poser des valeurs sur des affiches, dans des « leaflets » et autres « newsletters », de communiquer sur ces éléments11, voire de faire des formations sur ceux-ci, est susceptible de créer un collectif de travail ayant des façons de penser, d’agir et de ressentir qui soient partagés et définissent le groupe dans son identité ?

Méta-narratifs organisationnels : le piège de la culture d’entreprise conçue comme une stratégie de communication

La culture d’entreprise n’est pas une stratégie de communication, une narration axée sur des valeurs. Il s’agit plutôt là de ce qui caractérise une marque employeur. Les valeurs d’entreprise et le récit qui en est fait via des actions de communication sont, en définitive, un « méta-narratif » ou « métarécit » organisationnel au sens où l’entend Jean-François Lyotard12 : un récit visant à donner des explications englobantes et totalisantes de l’histoire humaine – ici de l’histoire humaine des membres d’une organisation de travail –, de son expérience et de son savoir. Un « métarécit » organisationnel est ainsi un récit qui est commun à tous. Il s’agit d’un récit au sujet de plusieurs récits englobant des significations, des expériences et des connaissances organisationnelles et qui tend, ainsi, à conférer une légitimité à l’organisation en donnant sens – en donnant un corps commun dirions-nous – à ce qui est en réalité une multitude de vécus, une multitude de récits, une multitude de façons de penser et d’agir d’individus au sein d’une organisation. Croire ainsi aux valeurs qu’une organisation se donne et raconte a donc une vertu qui est celle précisément de fédérer chacun dans la croyance en leur réalité effective dans les façons de penser et d’agir, comme l’on croit aux valeurs que l’on associe à une marque, à un produit ou à un service d’une marque. Or, il y a là plusieurs écueils. Je vais ici en souligner deux.

1er écueil : des signifiés flottants, comme autant de possibilités de dissonances

Afin d’expliciter le 1er écueil, nous ferons ici appel à la notion de « signifié flottant » telle qu’elle est présentée dans « Hegemony and Socialist Strategy : towards a Radical Democratic Politics » d’Ernesto Laclau et Chantale Mouffe13, ouvrage qui a d’ailleurs été publié en 1985, la même année que celui d’Edgar Schein.

Qu’est-ce qu’un « signifié flottant » ? C’est un concept ou un terme qui est vague, ce qui lui permet de revêtir différents sens, différentes significations. Autrement dit, c’est un concept ou un terme à fort potentiel polysémique. Selon Laclau et Mouffe, des termes tels que « liberté », « justice », ou « progrès » – pour n’en citer que quelques-uns – peuvent devenir des politiques (au sens de « politiques publiques »), car ils peuvent être associés à différentes idées en fonction du contexte, et ils acquièrent souvent leur signification en résonnant avec les émotions, les désirs et les préoccupations des individus.

Quel est le rapport avec notre sujet ? Le rapport c’est que les valeurs d’entreprise, que l’on confond avec la culture d’entreprise, sont précisément cela : des concepts ou des termes pouvant revêtir différentes significations en fonction des personnes, des contextes, des positions et interactions dans lesquels chacun évolue.

Prenons un exemple pour illustrer le propos. Prenons la valeur d’« engagement », en supposant ici qu’il s’agit d’une valeur affichée et communiquée comme étant celle d’une organisation donnée. Un manager au sein de cette organisation pourra dire qu’il est engagé, qu’il respecte et incarne la valeur d’engagement parce qu’il prend beaucoup de temps à manager ses équipes, à organiser des temps informels avec eux, à créer et entretenir du lien. Un autre affirmera qu’il respecte la valeur d’engagement car il suit rigoureusement les règles et processus de l’organisation. Puis un autre encore dira qu’il respecte aussi la valeur d’engagement parce qu’il œuvre au service du bien commun en étant engagé via son entreprise dans une association humanitaire à titre pro bono. Je continue ? Allez, je continue. Un énième revendiquera qu’il est très engagé car il réalise le volume de chiffre d’affaires le plus important de son service. Puis encore un autre justifiera d’être engagé car il se considère particulièrement innovant dans ce qu’il apporte à l’entreprise.

Que constatons-nous ici ? Premièrement, qu’une valeur telle que l’« engagement » – prise ici à titre d’exemple, mais on pourrait multiplier les exemples avec d’autres valeurs comme l’excellence, l’ouverture, l’agilité… avec la plupart des valeurs, pour tout dire – est un signifié flottant : un terme pouvant revêtir différentes significations en fonction des personnes, des contextes, des positions et interactions dans lesquels chacun évolue. Deuxièmement : que chacun de ces managers a, de son point de vue, effectivement raison : sans plus de précision, chacun d’eux peut en effet être considéré comme étant engagé, comme incarnant une forme d’engagement. Troisièmement : qu’il ne va pas forcément de soi que ces différentes formes d’engagement soient compatibles. Autrement dit : elles peuvent être source de dissonances, être contradictoires, ce qui est le contraire de ce que l’on cherche à accomplir via des valeurs qui se veulent définir une culture d’entreprise, à savoir des façons de penser, de ressentir et d’agir partagées par un collectif. Enfin, quatrièmement, qu’il serait utile de se livrer à une priorisation, à l’élaboration d’une hiérarchie des formes d’engagement car chacune ne peut pas se valoir, ne peut pas être au même niveau, et ne l’est effectivement pas dès lors que l’on s’intéresse à ce qui est priorisé, aux justifications des acteurs privilégiant de se livrer à telle activité – de s’engager envers telle activité – au détriment de telle autre14, ce qui est le cas en permanence dans les interactions du quotidien au travail. Une valeur visant à fédérer, posée comme totem de la culture d’une entreprise, se retrouve ainsi potentiellement source de dispersion des façons de penser et d’agir, diluant les orientations du collectif. On ne s’étonnera pas ensuite que pensant transformer sa culture d’entreprise une organisation se dirige ainsi vers le centre mouvementé et périlleux du Triangle des Bermudes.

2ème écueil : l’absence d’holisme systémique, comme autant de possibilités de dissonances

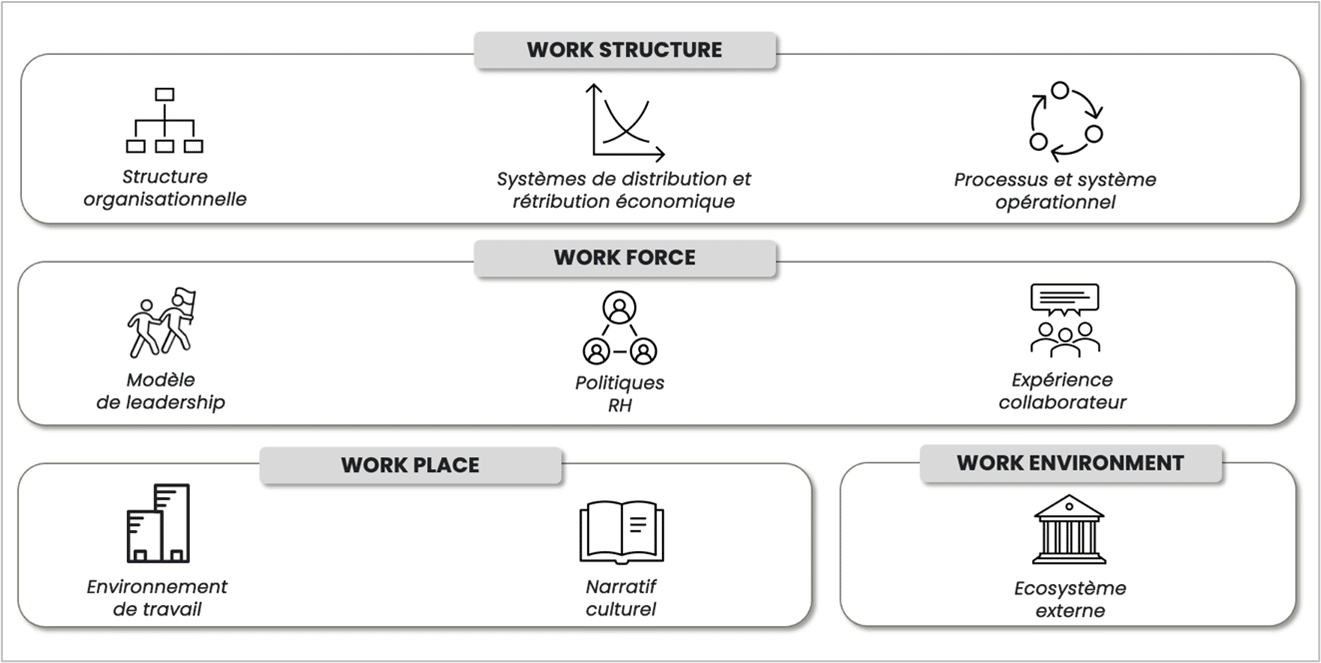

Un autre écueil de la culture d’entreprise conçue comme une stratégie de communication sous forme d’un métarécit axé sur des valeurs : ne pas considérer l’entreprise comme un tout intégré faisant système. Autrement dit : ne pas avoir une approche holistique de l’entreprise. Pourquoi est-ce problématique ? Ce l’est si l’on se pose la question qui devrait occuper tous les esprits dans cet article : qu’est-ce qui « produit » de la culture ? Posé différemment : qu’est-ce qui « produit » des façons de penser, d’agir et de ressentir partagées par un collectif ? Avoir des valeurs d’entreprise, déclaratives et perçues comme performatives, sur lesquelles on communique et forme ? Sans doute en partie, mais c’est largement insuffisant. Ce qui produit de la culture, des façons de penser, d’agir et de ressentir partagées par un collectif c’est l’ensemble des composantes de l’entreprise15 :

- La structure organisationnelle (organigramme, titres et statuts, rôles et responsabilités, gouvernance…)

- Les systèmes de distribution et rétribution économique (allocations budgétaires, KPIs clés, rémunérations…)

- Les processus et procédures (systèmes de contrôle et de valorisation, processus business et administratifs, outils et systèmes tech…)

- L’environnement de travail (design des espaces de travail, modes de communication…)

- Le narratif culturel (raison d’être, valeurs, mythes, croyances…)

- Le modèle de leadership (style de management, niveau d’empowerment, exemplarité…)

- Les politiques RH (processus de recrutement, d’évaluation et de promotion, gestion des carrières, parcours de formation…)

- L’expérience collaborateur (codes vestimentaires, organisation du temps de travail, rituels du parcours collaborateur…)

- L’écosystème externe (clients, fournisseurs, cadre légal, politique, économique…)

Prenons un exemple illustrant le péril qui menace de nous conduire vers le centre du Triangle des Bermudes si l’on agit en prenant pour orientation qu’une culture d’entreprise est réductible à des valeurs. Prenons une valeur, celle de responsabilisation – d’autres diront « l’autonomie » –, et supposons que c’est une des valeurs que s’est donnée une entreprise. Dans le schéma ci-haut, cette valeur fait partie du « Narratif culturel » de ladite entreprise. Cette valeur a été disons communiquée dans l’ensemble de l’entreprise, et il y a eu, de surcroît, des formations données à l’ensemble des managers… enfin, à ceux qui se sont inscrits pour suivre les formations car il s’avère ici que le sujet les intéresse assez peu finalement. Après quelques mois de communication et de formation, les dirigeants de cette entreprise se rendent compte que ça ne fonctionne pas, que cette valeur n’est que peu mise en œuvre dans les pratiques du quotidien au sein de l’entreprise. Pourquoi ? Interrogeons-nous sur ce qui caractérise quelques-unes des autres composantes produisant de la culture telles que représentées dans le schéma ci-haut.

Allons voir ce qu’il en est de la « structure organisationnelle » de cette entreprise (cf. schéma ci-haut), plus précisément de l’organigramme et des modes de fonctionnement au sein de celle-ci. On se rend alors compte qu’il y a une dizaine de niveaux hiérarchiques et que pour la moindre des décisions chaque collaborateur doit demander l’autorisation à son N+1, lequel doit lui-même demander à son N+1, qui lui-même demande à son N+1, qui lui-même demande à son N+1, et ainsi de suite. Que constate-t-on ? Que la mise en oeuvre de la valeur de responsabilisation, de l’autonomie, est empêchée par l’organisation et les modes de fonctionnement ! Allons maintenant voir, au sein de cette même entreprise, les « processus et système opérationnel » (cf. schéma ci-haut). On se rend alors compte que les processus sont finement découpés en petits groupes de tâches telles de fines tranches de saucisson, sur lesquelles sont mobilisés 4-5 collaborateurs dont les rôles et responsabilités ne sont pas définis. Autrement dit : que la responsabilisation est diluée au sein des processus de l’entreprise, empêchant sa mise en œuvre effective !

On le voit ici illustré : si l’on souhaite transformer la culture d’une entreprise, il importe de traiter le sujet de façon holistique, en tant que système impliquant l’ensemble des composantes de l’entreprise. A défaut, on risque, et c’est malheureusement souvent le cas, de produire des dissonances, d’autres diront des injonctions contradictoires, qui empêchent la culture affichée d’être culture effectivement pratiquée dans les façons d’agir, de penser et de ressentir au quotidien. Autrement, pensant transformer sa culture d’entreprise, une organisation se dirigera vers le centre mouvementé et périlleux du Triangle des Bermudes, celui du méta-narratif organisationnel, de la culture d’entreprise comme stratégie de communication et marque employeur.

En finir avec le piège du « Triangle des Bermudes »

Une tendance constante s’est dessinée au cours des 40 dernières années : de nombreux dirigeants considèrent la culture d’entreprise comme une stratégie de communication. Ils pensent qu’elle réside dans les messages, dans la diffusion de valeurs, dans le ton des campagnes internes et externes de communication. Mais la culture d’entreprise ne change pas parce qu’un nouveau discours d’entreprise, un nouveau méta-narratif organisationnel, est introduit. Elle change lorsque les systèmes changent. Lorsque les normes ne sont pas seulement déclarées, mais démontrées, et intégrées dans le quotidien opérationnel des collaborateurs, en adressant de façon congruente l’ensemble des composantes de l’entreprise dont chacune, on l’a vu, produit de la culture : des façons d’agir, de penser et de ressentir partagées par un collectif de travail.

Entre transformer sa marque employeur et transformer sa culture d’entreprise il faut savoir choisir en conscience, au risque de se diriger aveuglément vers le centre du Triangle des Bermudes.

Références

-

-

- 1. Schein, E. H., 1985. Organizational culture and leadership: A dynamic view. Jossey-Bass. ↩︎

- 2. A. L. Kroeber and C. Kluckhohn, 1952. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge, Massachusetts: Peabody Museum Press. ↩︎

- 3. Tylor, Edward B., 1871. Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom. London: John Murray. ↩︎

- 4. H. Spencer, 1873. The Study of Sociology. London: Henry S. King. ↩︎

- 5. E. Durkheim, 1893. De la division du travail social. Paris : Félix Alcan, Paris. ↩︎

- 6. Malinowski, B., 1944. A Scientific Theory of Culture, and Other Essays. University of North Carolina Press. ↩︎

- 7. https://www.groupeonepoint.com/fr/publications/ethnologie-et-accompagnement-du-changement-2eme-partie/↩︎

- 8. Voir C. Geertz, 1973. The interpretation of cultures: selected essays. New York: Basic Books ↩︎

- 9. https://www.groupeonepoint.com/wp-content/uploads/2024/09/Ethnologie-et-accompagnement-du-changement-Les-cadres-de-lexperience.pdf ↩︎

- 10. P. Bourdieu, 1980. Le Sens pratique. Paris : Editions de Minuit ↩︎

- 11. https://hbr.org/2025/08/to-change-company-culture-focus-on-systems-not-communication ↩︎

- 12. J.-F. Lyotard, 1979. La Condition Postmoderne : rapport sur le savoir. Paris : Editions de Minuit. Plusieurs « métarécits » modernes habitent la civilisation occidentale : le Progrès, les Lumières, l’Émancipation ou encore le Marxisme. ↩︎

- 13. E. Laclau, C. Mouffe, 1985. Hegemony and Socialist Strategy : towards a Radical Democratic Politics. UK : Verso. ↩︎

- 14. Voir notamment la notion de « hiérarchie des grandeurs » ici : https://www.groupeonepoint.com/fr/publications/revelez-la-puissance-strategique-de-votre-culture-dentreprise/ ↩︎

- 15. A cet égard, voir l’approche « Culture City » développée par Onepoint : https://www.groupeonepoint.com/fr/publications/revelez-la-puissance-strategique-de-votre-culture-dentreprise/↩︎

Images

Triangle des Bermudes : https://www.senscritique.com/film/le_mystere_du_triangle_des_bermudes/444594

Edgar Schein : https://www.legacy.com/us/obituaries/bostonglobe/name/edgar-schein-obituary?id=51792244

Organizational Culture and Leadership : https://www.abebooks.com/first-edition/Organizational-Culture-Leadership-Dynamic-View-Schein/31626008472/bd

Bronislaw Malinowski : https://kids.britannica.com/students/article/Bronis%C5%82aw-Malinowski/275639

A Scientific Theory of Culture : https://www.thevespiary.com/sciencenature-writing-1/a-scientific-theory-of-culture-and-other-essays-bronislaw-malinowski

Clifford Geertz : https://www.babelio.com/auteur/Clifford-Geertz/60675

The Interpretation of Cultures : https://en.wikipedia.org/wiki/The_Interpretation_of_Cultures

Modèle Schein : https://expertprogrammanagement.com/2022/09/edgar-schein-culture-model/

Jean-François Lyotard : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard

La Condition Postmoderne : https://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-La_Condition_postmoderne-2180-1-1-0-1.html

Ernesto Laclau et Chantal Mouffe : https://jacobinlat.com/2023/07/laclau-mouffe-y-la-estrategia-politica/

Hegemony and Socialist Strategy : https://www.amazon.fr/Hegemony-Socialist-Strategy-Democratic-Politics/dp/1859843301

-