Office Life : une philosophie pratique de l’Expérience Collaborateur

Episode n°03 : Sens

Figure 1 : Faisceaux de significations entrants

« There are the things that are out in the open, and there are the things that are hidden. The real world has more to do with what is hidden. »

Office Life

« Office Life » : une série d’articles [1] qui analyse la notion « d’expérience collaborateur » en prenant pour point de départ des vécus de travail en collectif organisé afin d’en extraire l’essence des phénomènes observés par le prisme conceptuel de penseurs de la philosophie et des sciences humaines et sociales. Quelles sont les catégories expérientielles de « l’expérience collaborateur » ? Nous y répondrons par étapes, à la maille d’une typologie d’expérience ou d’un concept par article, en provoquant d’abord à chaque fois une observation dans l’intention d’étudier certains phénomènes. Puis, fort des éclairages sur l’essence de la typologie d’expérience analysée, nous présenterons des enseignements pratiques d’un point de vue individuel pour le collaborateur et / ou d’un point de vue organisationnel pour des collectifs de travail.

Quelle sera la catégorie expérientielle explorée dans cet article ? Le sens.

Ce fameux rapport

Il y a des moments dans nos vies où nos journées de travail ressemblent un peu au « Jour de la Marmotte » [2]: une sorte d’impitoyable recommencement dont nous serions devenus en quelque sorte prisonniers. Voilà ce à quoi pense Jérôme ce matin alors qu’il tente depuis une semaine de finaliser ce rapport mensuel qu’il doit remettre au DG… et que rien n’avance comme il l’avait envisagé. Son chef demande des précisions, reprend des détails, fait dériver le cadre au point que le document, du point de vue de Jérôme, n’a plus aucun sens. C’est devenu une concaténation de tableaux de chiffres et de mots valises : du charabia. Comme si on avait pris un atelier bien rangé, fait lever dessus un vent fort et tout éparpillé.

Jérôme réalise que son équipe, avec lui, passe cinq jours chaque mois sur ce rapport mensuel. Un temps énorme. Le comité de direction le lit il au moins ? Rien n’est moins sûr. Il n’a jamais reçu la moindre question. Il a cherché dix fois à l’alléger et à l’automatiser. Il voudrait ne pas y passer plus d’une journée par mois et voir avec le DG ce qui l’intéresse vraiment. Il voudrait ne noyer personne dans les chiffres et apporter des éléments clés qui servent au plus grand nombre. Mais voilà, son chef n’en démord pas, il veut des détails, encore des détails, toujours des détails. Jérôme soupire de dépit : que peut-on faire contre un chef aussi obstiné ? Sans doute pas grand-chose.

Figure 2 : Nouveau jour, nouveau rapport, et détaillé, de grâce

Il se concentre ensuite sur le nouvel appel d’offre qu’on vient de lui adresser, auquel il doit répondre avec une autre équipe. La réunion en visio va démarrer, il se connecte. Le nom du client est à peine prononcé qu’il est déjà question de tout ce qu’on va pouvoir copier/coller depuis d’anciennes propositions. Jérôme suggère une lecture rapide commune pour dégager les points saillants de l’appel d’offre, comprendre les enjeux et y répondre. Mais cela n’intéresse aucunement ses collègues. Il tente, de toutes ses forces, de les convaincre de réaliser l’exercice : en vain. L’équipe veut à tout prix repartir de trois propositions déjà faites sur des thèmes proches. Une fois encore, Jérôme, à bout de forces, lâche l’affaire. Mais il n’a plus le cœur à rien. Il sait que ces modalités de travail ne vont pas leur faire gagner du temps. Elles vont même leur en faire perdre. Il sait qu’ils ne seront ni originaux, ni cohérents. Il sait qu’ils ne répondront pas aux vrais enjeux du client. Il sait qu’ils risquent fort de perdre cet appel d’offre. Il se sent affligé. Il n’a plus d’énergie. Il a juste envie de se coucher avec un bon bouquin. Même si ça ne changera rien. De toutes façons, en ce moment, Jérôme a l’impression que rien ne sert.

Signification, utilité et cohérence

Comme on le voit magnifié, à titre d’illustration introductive, dans le récit d’un extrait du vécu de travail de Jérôme, les considérations ayant trait au sens dans le cadre professionnel peuvent être parfois prégnantes. On entend souvent parler depuis quelques années de l’importance de « donner du sens », « d’avoir du sens », de « faire sens » ou encore que « cela n’a pas de sens ». De quoi parle-t-on ?

Dans le même élan il est souvent associé à cette notion de « sens du travail » des considérations qui sont de l’ordre de la contribution par son travail aux développements de la Cité, au bien commun, à la justice sociale, voire au devenir écologique de nos sociétés. L’activité de travail contemporaine n’aurait-elle de « sens » qu’au titre de telles contributions d’utilitarisme social et sociétal ? A cela voyons voir ce que le prisme des sciences humaines et sociales peut nous apporter comme éclairages, de même que les enseignements pratiques et outils que nous pouvons en tirer à titre individuel et organisationnel, l’ensemble au service des devenirs possibles des organisations du travail contemporaines.

Il apparait d’abord utile de définir ce dont il est question ici, en répondant à une question dont la réponse aura le bénéfice de déconstruire un lieu commun d’envergure : une activité de travail, un engagement professionnel, peut-il ne pas avoir de sens ? La réponse : non. Pourquoi ? Parce que, comme il a déjà été précisé dans une publication antérieure [3], l’être humain est par définition un être de signification via la parole et le langage et ce que cela permet et produit : des collectifs sociaux d’envergure qui font société. L’entreprise n’est qu’un exemple de tels collectifs sociaux. Tout travail est par définition porteur d’une ou de plusieurs significations, de plusieurs potentialités de sens.

Figure 3 : Potentialités de sens

Le sentiment de non-sens peut être décrit comme un sentiment de vide, caractérisé par l’ennui, l’apathie et la vacuité, qui tend à se généraliser à tous les domaines de l’existence (Ruffin, 1984 [4]; Frankl, 1988 [5]; Yalom, 1980 [6]). Il est souvent déterminé par l’absence de raison-d’être (Frankl, 1963 [7]), par le sentiment de dépendance et d’inauthenticité (Bugental, 1969 [8]) et par le sentiment d’impuissance (May, 1953 [9]).

Les expressions courantes évoquant une « quête de sens », la « perte de sens », la « recherche de sens », ou encore, « l’absence de sens » ne disent pas l’inexistence du sens mais bien une inadéquation entre le sens du travail tel que le propose et le fait vivre l’entreprise, et celui que le collaborateur souhaiterait y trouver. La signification donnée et celle souhaitée de part et d’autre ne se rencontrent parfois pas, d’où nommément les difficultés qui sont notamment celles de l’attractivité, de l’engagement et de la rétention des collaborateurs, qui vont chercher ailleurs cette rencontre entre leur sens souhaité du travail et celui d’un collectif de travail via l’entreprise qui en serait le miroir grossissant et démultiplicateur. Ainsi nous voilà engagé dans les faisceaux d’adéquations et d’inadéquations qui font la quête, celle du sens.

Le travail et le milieu de travail ont du sens pour une personne lorsqu’elle perçoit une correspondance (« fit »), un appariement (« match ») ou un alignement (« align ») entre son identité, son travail et son milieu de travail. Cela correspond en quelque sorte à un « effet de cohérence » ou encore un « effet de congruence ».

Figure 4 : Vécu d’inadéquation entre sens souhaité et sens proposé

Le mot « sens » a deux racines. Du latin sensus, il signifie la faculté d’éprouver des impressions, la faculté de connaître, voire de juger. Il signifie également l’idée ou l’image que représente un signe, une expérience [10]. Par sa racine germanique sumo, il signifie la direction, l’orientation que prend quelque chose. En psychologie, le sens se rapporte essentiellement à l’expérience de cohérence, de cohésion, d’équilibre, voire de plénitude. Le sens est aussi associé à la raison d’être et de vivre, à la vocation (Frankl, 1969) [11].

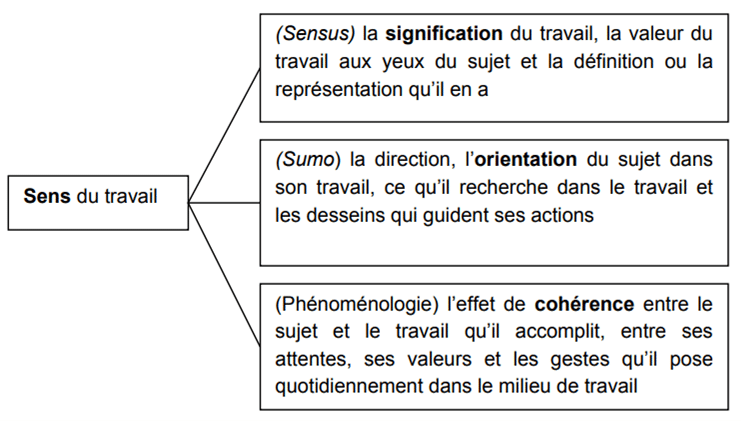

En conséquence, nous pouvons définir le sens du travail, et son vécu dans l’expérience collaborateur, de trois façons :

Figure 5 : Trois définitions du sens du travail

En somme, comme on vient de le voir, le sens du travail, contrairement à toute une litanie de lieux communs tenus dans la presse destinée aux mondes de l’entreprise et à ses acteurs, n’est pas réductible à la contribution au bien commun, à la justice sociale, à la contribution au devenir de la société, à l’engagement écologique ou envers le respect de la diversité et les altérités propres à nos identités multiples. Cela peut l’être et nous y consacrerons une section dédiée dans cet article, mais ne s’y réduit pas.

Le sens du travail est plutôt à trouver dans trois vecteurs :

- La représentation que l’on a de son travail et/ou qui est donnée par une tierce partie. Autrement dit, la signification qui y est associée.

- L’utilité que l’on y trouve et/ou qui y est assignée par une tierce partie.

- La cohérence ou l’incohérence entre la signification et/ou l’utilité individuelle, d’une part, et la signification et/ou l’utilité collective (celle portée par l’entreprise), d’autre part.

Cela n’est pas suffisamment concret ? Voyons voir ce nous dit Isaksen (2000) [12], pour qui, en congruence avec ce nous avons déjà exposé en d’autres termes, le sens du travail est perçu comme un état de satisfaction engendré par la perception de cohérence entre la personne et le travail accomplit. Huit caractéristiques du travail contribuent à lui donner du sens :

- La possibilité de s’identifier à son travail et à son milieu de travail,

- La possibilité d’avoir des bonnes relations avec les autres et de se préoccuper de leur bien-être,

- Le sentiment que le travail est utile et contribue à l’accomplissement d’un projet important,

- Le sentiment que le travail accompli est important pour les autres, est bénéfique pour autrui,

- La possibilité d’apprendre et le plaisir de s’accomplir dans son travail,

- La possibilité de participer à l’amélioration de l’efficacité des processus et des conditions de travail,

- Le sentiment d’autonomie et de liberté dans l’accomplissement de son travail, et,

- Le sentiment de responsabilité et de fierté du travail accompli.

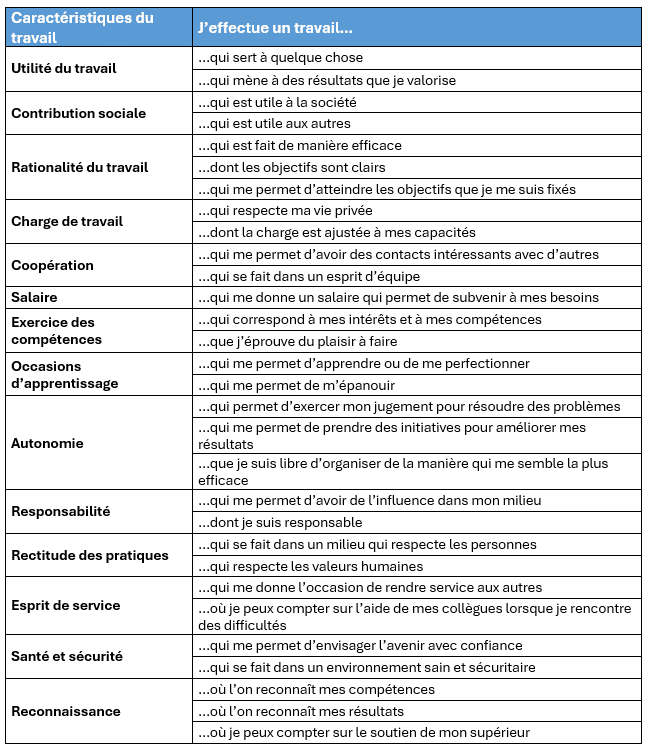

Ce n’est pas encore assez concret ? Regardons les caractéristiques d’un travail qui aurait du sens – cela varie d’un collaborateur à un autre et les énoncés correspondants tels qu’identifiés par Morin et Cherré (1999) [13] :

Figure 6 : Vecteurs de sens du travail

Un exemple contemporain de vecteur de sens : l’utilité sociale via le prisme de la transition écologique et de la RSE

Ces dernières années, dans un contexte où les questions écologiques, climatiques et environnementales occupent de plus en plus de place dans la société, un nouveau paramètre apparaît dans les valeurs de nombreuses personnes : la nécessité d’agir.

Alors que les activités professionnelles représentent 60 000 heures de nos vies, nombreuses sont les personnes qui font le constat qu’il semble dommage de ne pas mettre ce temps passé au travail à profit pour des enjeux répondant concrètement aux enjeux écologiques et sociaux, ou, à minima ne pas contribuer à les empirer.

Avoir une activité professionnelle ayant une utilité sociale ou un bénéfice environnemental apporte alors une satisfaction d’utilité – de sens donc – mais aussi de justesse, de reconnexion avec son écosystème et de liens sociaux vitaux.

Cette quête ne se limite plus à des aspirations individuelles, mais s’étend aux structures mêmes des entreprises qui doivent désormais prouver leur engagement réel et tangible. Selon une étude de Deloitte [14] en 2022, 70% des millennials et 77% de la génération Z affirment que le sens et l’impact social & environnemental de leur travail sont des critères essentiels dans le choix d’un employeur. Par ailleurs, pour 1 salarié sur 2, l’engagement environnemental de son entreprise est jugé comme « prioritaire » [15]. Ces chiffres révèlent une exigence croissante pour des environnements de travail alignés avec des valeurs éthiques et durables.

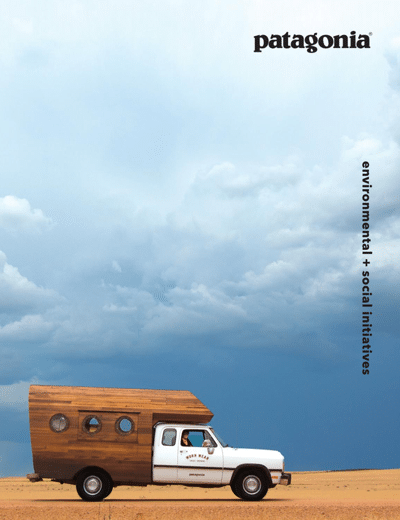

Prenons l’exemple de Patagonia, entreprise pionnière en matière d’activisme environnemental, qui non seulement attire des talents partageant ses valeurs, mais impose également des standards élevés de responsabilité écologique à toute sa chaîne de production. Ce modèle d’entreprise ne se contente pas de promouvoir des produits, mais incarne un véritable mouvement de changement sociétal. Un autre exemple marquant est celui de Ben & Jerry’s, dont les campagnes pour la justice sociale et les droits humains dépassent largement le cadre du marketing pour influencer réellement les politiques publiques et les comportements des consommateurs.

Figure 7 : Patagonia, un acteur engagé sur des enjeux de transition écologique

Cependant, cette tendance va au-delà de l’attrait pour les entreprises vertueuses. On assiste également à un rejet de plus en plus marqué des entreprises perçues comme ayant un impact négatif sur la société. De plus en plus d’employés se trouvent frustrés par le manque d’engagement de leur employeur en matière de développement durable. On peut évoquer ici une forme de « démission climatique » (« climate quitting » en anglais). Le mouvement de boycott contre Amazon, en raison de ses pratiques controversées en matière de conditions de travail et d’impact environnemental, illustre parfaitement cette évolution. De plus en plus, les compagnies pétrolières et gazières peinent à recruter. Ces entreprises ont en partie perdu de leur superbe avec la montée des enjeux climatiques et sont accusées de « nourrir » la crise. Plusieurs personnes quittent ainsi le secteur en raison de leurs préoccupations environnementales : ils appréciaient ce qu’ils faisaient, avaient une rémunération tout à fait satisfaisante et de très bonnes conditions de travail cependant ils n’y trouvaient plus de « sens » et faisaient état d’un sentiment croissant de malaise et de conflit de valeurs au travail. L’urgence climatique avait pris le pas sur leur emploi.

Une enquête menée par LinkedIn en 2023 a ainsi montré que les offres d’emploi mentionnant des engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale ont vu leur taux de candidature augmenter de 30 % par rapport à l’année précédente, tandis que celles émanant d’entreprises critiquées pour leur manque d’éthique ont connu une baisse significative de l’intérêt des candidats [16].

Cette quête de sens via le prisme de l’utilité sociale, redéfinit les dynamiques du marché du travail. Les entreprises qui échouent à adopter des politiques durables et éthiques non seulement risquent de perdre des talents précieux, mais voient aussi leur réputation et leur performance à long terme menacées. Ainsi, le sens au travail devient non seulement un impératif éthique, mais un enjeu stratégique majeur pour les organisations contemporaines. Cette redéfinition du travail comme espace de réalisation personnelle et collective, orientée vers des objectifs sociétaux et environnementaux, signale une mutation profonde et durable des attentes professionnelles, réaffirmant que le travail, loin d’être une simple source de revenu, peut et doit être un vecteur de transformation positive pour le monde.

Effets d’incongruence et de congruence

Fort de cet exemple d’une des formes contemporaines de source de sens au travail, revenons à une perspective plus générale et protéiforme en abordant le sujet des effets d’incongruence et de congruence de sens au travail. Ceux-ci peuvent être variés d’un point de vue individuel et organisationnel. Evoquons notamment les suivants :

1. Satisfaction au travail

Le manque de sens au travail est fortement corrélé à une baisse de la satisfaction au travail. Lorsque les employés ne trouvent pas de sens dans leurs tâches quotidiennes, ils sont moins susceptibles d’être satisfaits de leur travail globalement. Cette relation a été documentée dans plusieurs études, dont celle de Rosso, Dekas et Wrzesniewski (2010) [17] et Kahn (1990) [18], qui explorent comment le sens au travail influence la satisfaction et la motivation des collaborateurs.

Figure 8 : Groupe de collaborateurs gris et aigris d’être insatisfaits au travail

2. Turnover

Les employés qui ne trouvent pas suffisamment de sens dans leur travail sont plus susceptibles de quitter l’organisation. Une étude menée par Steger, Dik, et Duffy (2012) [19] montre que la perception d’un manque de sens est un prédicteur significatif de l’intention de quitter l’entreprise. Cela peut entraîner des coûts élevés pour l’organisation, liés notamment au recrutement et à la formation de nouveaux employés. Une étude de Meyer et Allen (1991) [20] supporte également de tels constats.

3. Engagement

L’engagement des employés est également affecté par le manque de sens au travail. Les recherches de Kahn (1990) [21] et de May, Gilson et Harter (2004) [22] ont démontré que lorsque les collaborateurs perçoivent leur travail comme étant porteur de sens, ils sont plus engagés et investis dans leur travail. À l’inverse, un déficit de sens peut entraîner un désengagement significatif. En complément, tel que qu’on peut en tirer enseignement dans l’ouvrage fondateur de Deci et Ryan (1985) [23] ayant trait à la notion de motivation intrinsèque, le sens au travail pouvant être généré par la satisfaction de besoins psychologiques fondamentaux, tels que le sentiment de compétence et d’autonomie, peut considérablement accroître la motivation intrinsèque des collaborateurs, les rendant plus engagés et enthousiastes pour accomplir leurs activités.

Figure 9 : Une collaboratrice vraisemblablement très engagée

4. Santé mentale

Le manque de sens au travail peut avoir des effets délétères sur la santé mentale des collaborateurs. Des études ont montré que l’absence de sens au travail peut contribuer à des niveaux accrus de stress, d’épuisement professionnel (burnout), et de dépression. Par exemple, la recherche de Bakker et Demerouti (2007) [24] sur le modèle Job Demands-Resources (JD-R) indique que le manque de ressources psychologiques, dont le sens au travail fait partie, peut mener à des conséquences négatives sur la santé mentale.

5. Productivité & performance

Enfin, le manque de sens au travail peut également affecter la productivité et la performance globale des collaborateurs. Selon une étude de Wrzesniewski et Dutton (2001) [25], les collaborateurs qui trouvent un sens à leur travail sont plus enclins à aller au-delà des attentes, contribuant ainsi à une performance organisationnelle améliorée. Inversement, ceux qui ne trouvent pas de sens sont moins performants et moins productifs. De même, une étude de Schaufeli et Bakker (2004) [26] démontre que les ressources de travail, y compris le sens du travail, sont positivement corrélées avec l’engagement et la performance des employés.

6. Absentéisme

Le déficit de sens au travail peut conduire à une augmentation de l’absentéisme. Les collaborateurs qui ne trouvent pas de sens à leur travail sont plus susceptibles de s’absenter, en raison de la démotivation et du stress accru. Une étude de Hackett (1989) [27] sur les prédicteurs de l’absentéisme organisationnel montre que des facteurs comme la satisfaction et le sens au travail jouent un rôle crucial dans la régulation des comportements d’absentéisme.

Figure 10 : Scène flagrante d’absentéisme

7. Innovation & créativité

Lorsque les collaborateurs ressentent un déficit de sens à leur travail, leur créativité et leur propension à innover peuvent être réduites. Amabile et Kramer (2011) [28] ont trouvé que la perception du sens au travail est étroitement liée à l’innovation, car elle encourage les collaborateurs à s’engager dans des activités créatives et à prendre des initiatives. Ainsi, lorsque les collaborateurs trouvent du sens dans leur travail, cela stimule leur créativité et leur capacité d’innovation, favorisant la génération de nouvelles idées et solutions. Le sens au travail agirait ainsi comme un catalyseur pour les traits de personnalité associés à l’innovation [29].

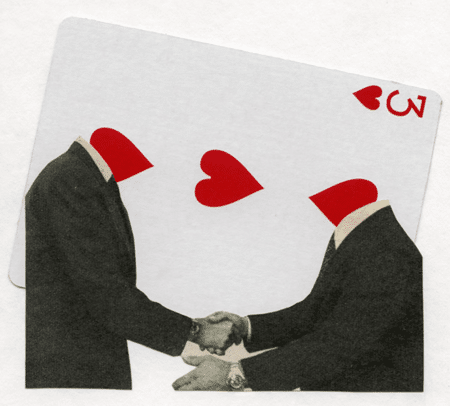

8. Cohésion & collaboration

Un déficit de sens au travail peut diminuer la cohésion et la collaboration entre les collaborateurs. Une étude de Wrzesniewski, Dutton, et Debebe (2003) [30] explore comment la redéfinition du travail (« job crafting ») et la recherche de sens peuvent améliorer les relations interpersonnelles et la collaboration au sein des équipes. Les auteurs montrent que lorsque les collaborateurs perçoivent leur travail comme significatif, ils sont plus enclins à coopérer et à soutenir leurs collègues, ce qui renforce la cohésion de l’équipe et la collaboration. De même, une étude de Gagné et Deci (2005) [31] montre que le sens au travail contribue à la motivation des équipes en alignant les objectifs individuels avec ceux de l’équipe, ce qui favorise la cohésion et améliore la collaboration entre les membres de l’équipe.

Figure 11 : Sens croisés partagés, cohésion et collaboration renforcées

9. Relations conflictuelles

Le manque de sens au travail peut également être lié à des conflits au sein de l’organisation. Un article de Demerouti et Bakker (2011) [32] portant sur le Job Demands-Resources (JD-R) traite de la façon dont le stress lié au travail, y compris le manque de sens, peut influencer la dynamique de conflit dans les environnements professionnels.

10. Leadership & « gestion du sens »

Une étude de Lips-Wiersma et Morris (2009) [33] met en évidence l’importance cruciale du leadership dans la création d’un environnement de travail où les collaborateurs peuvent trouver un sens profond et authentique à leurs activités de travail. Les leaders doivent agir avec intégrité et transparence, aligner les valeurs organisationnelles avec celles des collaborateurs, et reconnaître que les collaborateurs peuvent trouver du sens de différentes manières et respecter cette diversité.

Outils de mesure & réflexivités pratiques

Des outils issus du monde de la recherche appliquée existent pour poser un état des lieux du sens au travail aux niveaux individuel et organisationnel. Il y a là autant de façons de susciter des prises de conscience et d’accompagner des évolutions de sens au service des effets positifs potentiels que nous venons d’évoquer.

Le « Job Crafting » framework de Wrzesniewski et Dutton [34] : Cette approche, développée par des chercheurs en psychologie organisationnelle, mesure le degré auquel les individus trouvent du sens dans leur travail. Elle évalue des éléments tels que la perception du travail comme une source de signification personnelle, l’impact perçu du travail sur les autres et sur le monde, et l’alignement des valeurs personnelles avec celles de l’organisation.

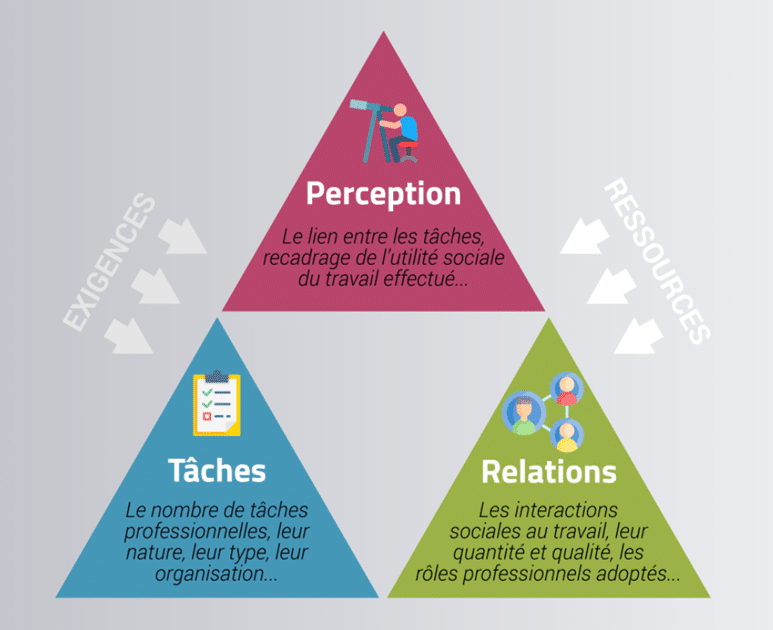

Figure 12 : Les 3 composantes du « Job Crafting » de Wrzesniewski et Dutton (2001)

La mobilisation de ce modèle à titre individuel peut s’effectuer sur 3 plans :

- Le crafting des tâches : en changeant la nature des tâches que l’on effectue, en modifiant sa façon de travailler, ou encore, en s’arrogeant certaines missions supplémentaires ou en en abandonnant d’autres.

- Le crafting des relations : on travaillera ici la dimension sociale du travail (clients, collègues, fournisseurs) : nombre, nature, fréquence des interactions, des collaborations, des temps informels, par exemple.

- Le crafting cognitif ou crafting de la perception : il s‘agira ici de traiter de la perception que l’on a de son travail, du lien entre son travail et l’utilité sociale, des aspects positifs du travail que l’on a.

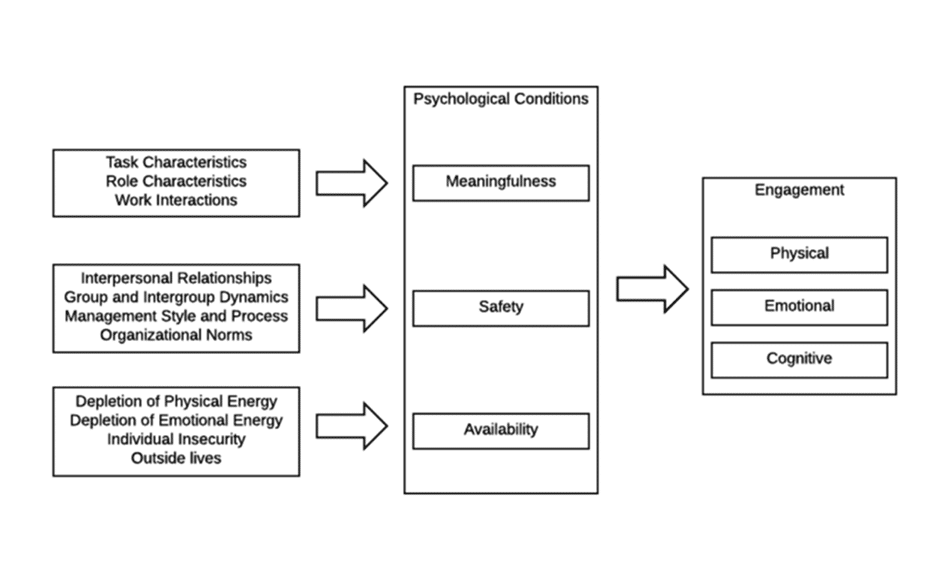

Échelle de l’engagement organisationnel de Kahn [35] : Cette échelle évalue l’engagement organisationnel des employés, y compris leur niveau de participation et de connexion avec leur travail. Elle comprend des questions sur la perception du travail comme étant significatif et valorisé, ainsi que sur le sentiment de faire partie intégrante de l’organisation.

Figure 13 : Modèle d’engagement collaborateur de Kahn (1990)

On retrouve ici des vecteurs de sens au travail présents dans le modèle « Job Crafting » (nature des tâches, relations interpersonnelles), mais nous allons ici plus loin avec des apports à la réflexion qui interrogent le lien entre l’engagement et le sens sous 3 dimensions : physique, émotionnelle et cognitive en les liant à des conditions psychologiques de possibilité (sens, sécurité, disponibilité) elles-mêmes produites par des vecteurs de sens qui sont autant de leviers de transformation pouvant être adressés à la maille individuelle et collective (type de leadership, processus & normes, etc.).

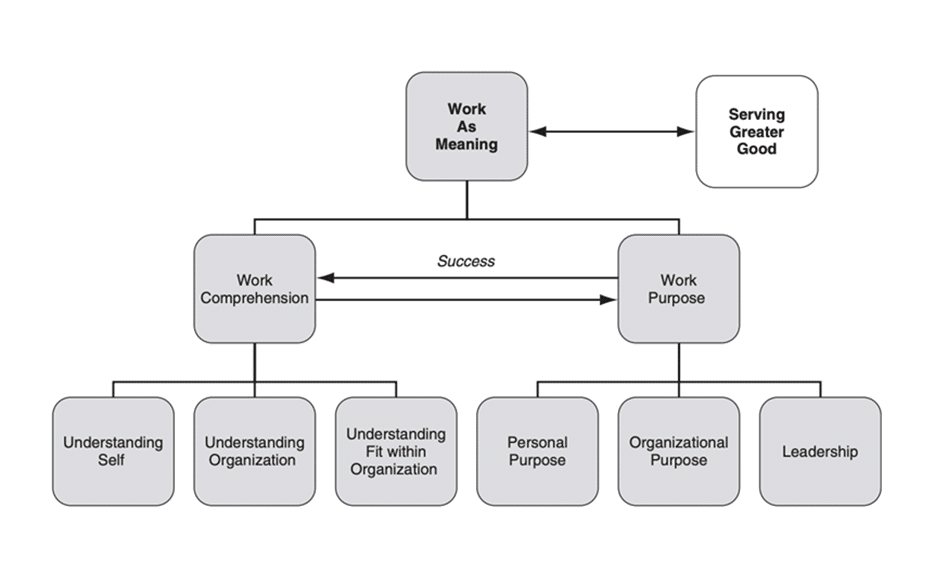

Le modèle « Work as Meaning » de Steger et Dik [36] : Cette échelle évalue la perception du sens au travail en se concentrant sur des dimensions telles que la compréhension de la signification du travail, le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand que soi, et le sentiment d’accomplissement dans le travail.

Figure 14 : Représentation du modèle « Work as Meaning » de Steger et Dik (2012)

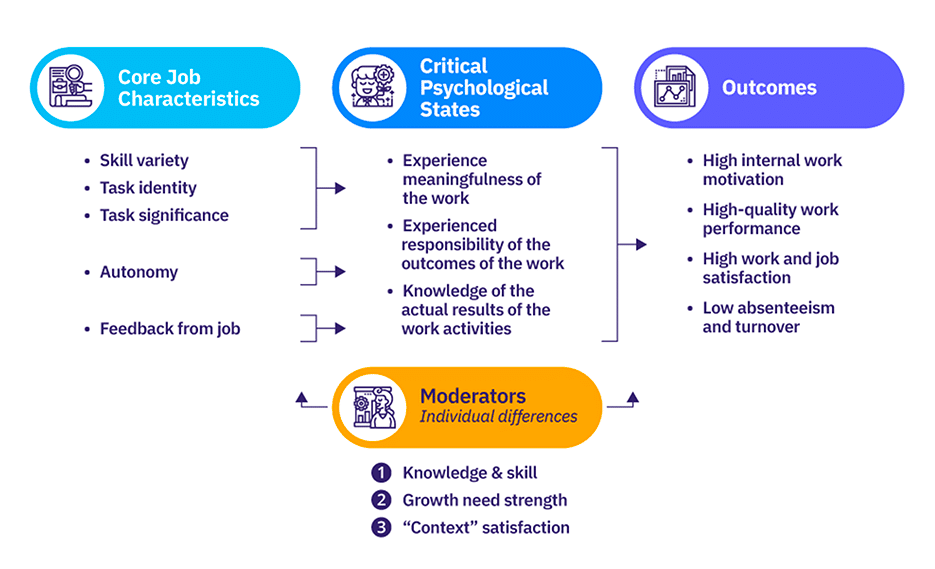

Le modèle des caractéristiques de l’emploi (Job Characteristics Model – JCM) de Hackman et Oldham [37] : c’est un cadre conçu pour améliorer la satisfaction et les performances des collaborateurs au travail en se concentrant sur cinq caractéristiques essentielles de l’emploi qui, lorsqu’elles sont présentes, peuvent améliorer la motivation, les performances et la satisfaction des employés, et notamment réduire l’absentéisme et la rotation du personnel. Ces cinq caractéristiques sont les suivantes :

- La variété des compétences : la mesure dans laquelle un emploi exige une variété d’activités différentes faisant appel à des compétences ou à des talents spécialisés.

- L’identité de la tâche : la mesure dans laquelle un emploi exige la réalisation d’un travail complet et identifiable et la manière dont il s’inscrit dans le contexte plus large de l’organisation.

- L’importance de la tâche : la mesure dans laquelle un emploi a un impact significatif sur la vie ou le travail d’autres personnes.

- L‘autonomie : le niveau de liberté, d’indépendance et de discrétion dont dispose un collaborateur pour programmer le travail et déterminer les procédures à utiliser pour l’exécuter.

- Le feedback : la clarté et le caractère direct des informations que le collaborateur reçoit sur ses performances professionnelles.

Figure 14 : Le « Job Characteristics Model » de Hackman et Oldham (1975)

Intégrer la complexité en interrogeant les fausses évidences

Comme on vient de le voir, les questions relatives au sens du travail sont autrement plus complexes que ce que l’on entend et lit d’ordinaire sur le sujet :

- Il ne peut pas ne pas y avoir de sens au travail car nous sommes des êtres de signification, et la question est plutôt celle de la présence ou de l’absence de congruence en le sens souhaité par le collaborateur et le sens proposé par l’organisation.

- Bien que d’actualité, notamment au sein de la plus jeune génération de collaborateurs intégrant l’entreprise, le sens du travail n’est pas réductible à la contribution de l’entreprise aux enjeux sociaux et écologiques de notre époque. Les vecteurs de sens sont bien plus divers et nombreux que cela : relations interpersonnelles, nature des tâches, conditions de travail, salaire, exercice des compétences, possibilités de développement professionnel, etc.

- Les considérations propres au sens du travail dans les organisations sont cruciales à écouter et à accompagner car elles sont corrélées à l’engagement, au turnover, à l’absentéisme, à la productivité et à la performance, à l’innovation et à la créativité, à la qualité collaborative, à la santé mentale ainsi qu’à la satisfaction au travail.

La bonne nouvelle ? Il existe de nombreux outils et modèles permettant d’accompagner les collaborateurs et les organisations dans leur cheminent vers les vecteurs de sens au travail les plus congruents avec qui ils et elles sont, au service du bien-être de l’humain au travail, et de la performance qui en découle.

- [1] Voir l’article introductif de la série ici

- [2] Voir : https://www.groupeonepoint.com/fr/nos-publications/office-life-une-philosophie-pratique-de-lexperience-collaborateur-2/

- [3] Voir : https://www.groupeonepoint.com/fr/nos-publications/ethnologie-et-accompagnement-du-changement-2eme-partie/

- [4] Ruffin, J. E. (1984), “The Anxiety of Meaninglessness.”, Journal of Counseling & Development, 63, 40-42.

- [5] Viktor E. Frankl (1988), Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie. Éditions de L’Homme.

- [6] Yalom, I. D. (1980), Existential Psychotherapy. New York, NY: Basic Books.

- [7] Frankl, V. E. (1963), Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy. New York: Washington Square Press.

- [8] Bugental, J. F. T. (1969), “Intentionality and ambivalence.” In R. B. MacLeod (Ed.), William James: Unfinished business (pp. 93–98). American Psychological Association.

- [9] May, R. (1953), Man’s search for himself. W.W. Norton.

- [10] Voir : https://www.groupeonepoint.com/fr/nos-publications/ethnologie-et-accompagnement-du-changement-2eme-partie/

- [11] Frankl, V. E. (1969), The Will to Meaning: Foundations and Applications of Logotherapy. New York: New American Library.

- [12] Isaksen, J. (2000), “Constructing meaning despite the drudgery of repetitive work.”, Journal of Humanistic Psychology, 40, 84-107.

- [13] Morin, E. M. & Cherré, B., (1999), « Les cadres face au sens du travail », Revue Française de Gestion, 126, 83-93.

- [14] https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/articles/millennials-survey-2022.html

- [15] https://csa.eu/news/les-salaries-et-la-transition-ecologique-dans-les-entreprises/

- [16] https://news.linkedin.com/fr-fr/l-impact-que-pourrait-avoir-le-contexte-d-incertitude-economique

- [17] Rosso, B. D., Dekas, K. H., & Wrzesniewski, A. (2010), “On the meaning of work: A theoretical integration and review.”, Research in Organizational Behavior, 30, 91-127.

- [18] Kahn, W. A. (1990), “Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work.”, Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.

- [19] Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012), “Measuring Meaningful Work: The Work and Meaning Inventory (WAMI).”, Journal of Career Assessment, 20(3), 322-337.

- [20] Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991), “A three-component conceptualization of organizational commitment.”, Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.

- [21] Kahn, W.A.(1990), “Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work.”, The Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.

- [22] May, D. R., Gilson, R. L., & Harter, L. M. (2004), “The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work.” Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(1), 11-37.

- [23] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985), Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Plenum.

- [24] Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007), “The Job Demands-Resources model: State of the art.”, Journal of Managerial Psychology, 22(3), 309-328.

- [25] Wrzesniewski, A. & Dutton, J. (2001), “Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of Their Work.”, Academy of Management Review, 26, 179-201.

- [26] Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004), “Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi-sample study.”, Journal of Organizational Behavior, 25(3), 293-315.

- [27] Hackett, R. D. (1989), “Work attitudes and employee absenteeism: A synthesis of the literature.” Journal of Occupational Psychology, 62(3), 235-248.

- [28] Amabile, T. M., & Kramer, S. J. (2011), The progress principle: Using small wins to ignite joy, engagement, and creativity at work. Harvard Business Review Press.

- [29] Qian, J., & Tian, X. 2021), « Meaningful work and employee creativity: The moderating role of job autonomy », Journal of Applied Psychology,106(4), 536-550.

- [30] Wrzesniewski, A., Dutton, J. E., & Debebe, G. (2003). Interpersonal sensemaking and the meaning of work. Research in Organizational Behavior, 25, 93-135.

- [31] Gagné, M., & Deci, E. L. (2005), “Self-determination theory and work motivation.”, Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331-362.

- [32] Demerouti, E., & Bakker, A. B. (2011), “The Job Demands-Resources model: Challenges for future research.”, SA Journal of Industrial Psychology, 37(2), 1-9.

- [33] Lips-Wiersma, M., & Morris, L. (2009), “Discriminating between ‘meaningful work’ and the ‘management of meaning’.”, Journal of Business Ethics, 88(3), 491-511.

- [34] Wrzesniewski, A. & Dutton, J. (2001), “Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of Their Work.”, Academy of Management Review, 26, 179-201.

- [35] Kahn, W.A.(1990), “Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work.”, The Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.

- [36] Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012), “Measuring Meaningful Work: The Work and Meaning Inventory (WAMI).”, Journal of Career Assessment, 20(3), 322-337.

- [37] Hackman, J.R. and Oldham, G.R. (1975) Development of the Job Diagnostic Survey. Journal of Applied Psychology, 60, 159-170.

Références images

- Figure 1 : https://i.pinimg.com/originals/7b/58/56/7b5856649b9ab62c9a4ea34afb1da2d5.jpg

- Figure 2 : https://www.behance.net/gallery/78635947/editorial-illustrations-Pismo?tracking_source=search%257Ccollage

- Figure 3 : https://www.thisiscolossal.com/2021/11/shane-wheatcroft-collages/

- Figure 4 : https://i.pinimg.com/originals/b8/27/a7/b827a7fefa3e55b43cf18f6fd9fbb91b.jpg

- Figure 5 : Ne s’applique pas

- Figure 6 : Ne s’applique pas

- Figure 7 : https://issuu.com/thecleanestline/docs/patagonia-enviro-initiatives-2015?epik=dj0yJnU9M0ZvckxCaF9Yc2J5NXVGOUlGcE1hOTBlekRnM29vd0ImcD0wJm49RUljWXNVVjV3M1Bjdlc4MGk3MzU0USZ0PUFBQUFBR2FlaWVj

- Figure 8 – Collaborateurs gris sur escalier : https://www.creativeboom.com/inspiration/asymptote-eery-photo-series-that-imagines-a-dystopian-future-full-of-repression/

- Figure 9 – Collaboratrice avec plusieurs téléphones : https://i.pinimg.com/originals/31/46/ea/3146ea8fdf6af9799c782bdf9072d49f.jpg

- Figure 10 – Absentéisme : https://www.design-market.eu/fr/180934-bureau-vintage-en-formica-par-knoll-drake-1950-.html?epik=dj0yJnU9NzJLR1g2dFdOMXBSc1ptN09xaFVEYVMwZUYwS1g2djImcD0wJm49anZjUy1ZTWxlbWFBQ1VwOWVaaDlaZyZ0PUFBQUFBR2FhZm13

- Figure 11 – Carte cœurs : https://www.flickr.com/photos/34904730@N07/4525840030/

- Figure 12 – job crafting : https://se-realiser.com/job-crafting/

- Figure 13 – Modèle de Kahn : https://www.researchgate.net/figure/Kahn-1990-Model-of-Employee-Engagement_fig2_326262753

- Figure 14 – Modèle de Stieger et Dik : https://www.semanticscholar.org/paper/Work-as-Meaning%3A-Individual-and-Organizational-of-Steger-Dik/91fbccee49a4a6d918ccc28faa1b01b631c0253b/figure/0

- Figure 16 – Modèle JDC de Hackman et Oldham : https://www.aihr.com/blog/job-characteristics-model/