Révélez la puissance stratégique de votre culture d’entreprise !

Culture City by Onepoint, l’outil clé pour réussir vos transformations

La culture d’entreprise : le moteur silencieux des grandes transformations

Satya Nadella, PDG de Microsoft, l’affirme sans détour : « La seule chose qui change vraiment quand vous devenez PDG, c’est que la culture devient votre priorité numéro un. » Lorsqu’un leader de cette envergure met la culture d’entreprise au cœur de ses préoccupations, c’est parce qu’il reconnaît en elle un levier stratégique de transformation. Pouvant sembler intangible mais en réalité omniprésente, la culture d’entreprise influence chaque décision, chaque interaction, et façonne les perceptions collectives au sein de l’entreprise. Elle guide les choix de l’organisation, souvent de manière inconsciente. Ce n’est pas sans rappeler la célèbre prise de position de Lou Gerstner lors du redressement historique d’IBM en 1993 : « La culture n’est pas seulement un aspect du jeu, c’est le cœur même du jeu. » Aujourd’hui, ce constat fait consensus parmi les décideurs : pour réussir une transformation, il est indispensable de prendre en compte sa culture et de se donner les moyens de la faire évoluer afin d’en faire un levier au service de sa stratégie.La culture d’entreprise : un mystère qu’il est clé de percer

Bien que son importance soit largement admise, la manière de l’appréhender reste souvent floue. La culture d’entreprise, souvent perçue comme insaisissable, va bien au-delà des simples valeurs ou de la raison d’être affichée. Elle imprègne chaque composante de l’organisation, se manifestant dans les façons de penser, les représentations, les façons d’agir, les normes, et les façons de ressentir, les affects. C’est cette profondeur qui en fait un élément fondamental mais complexe à cerner. Pourtant, pour conduire le changement avec succès, c’est un mystère qu’il est crucial de percer.

Culture City : rendre tangible l’intangible

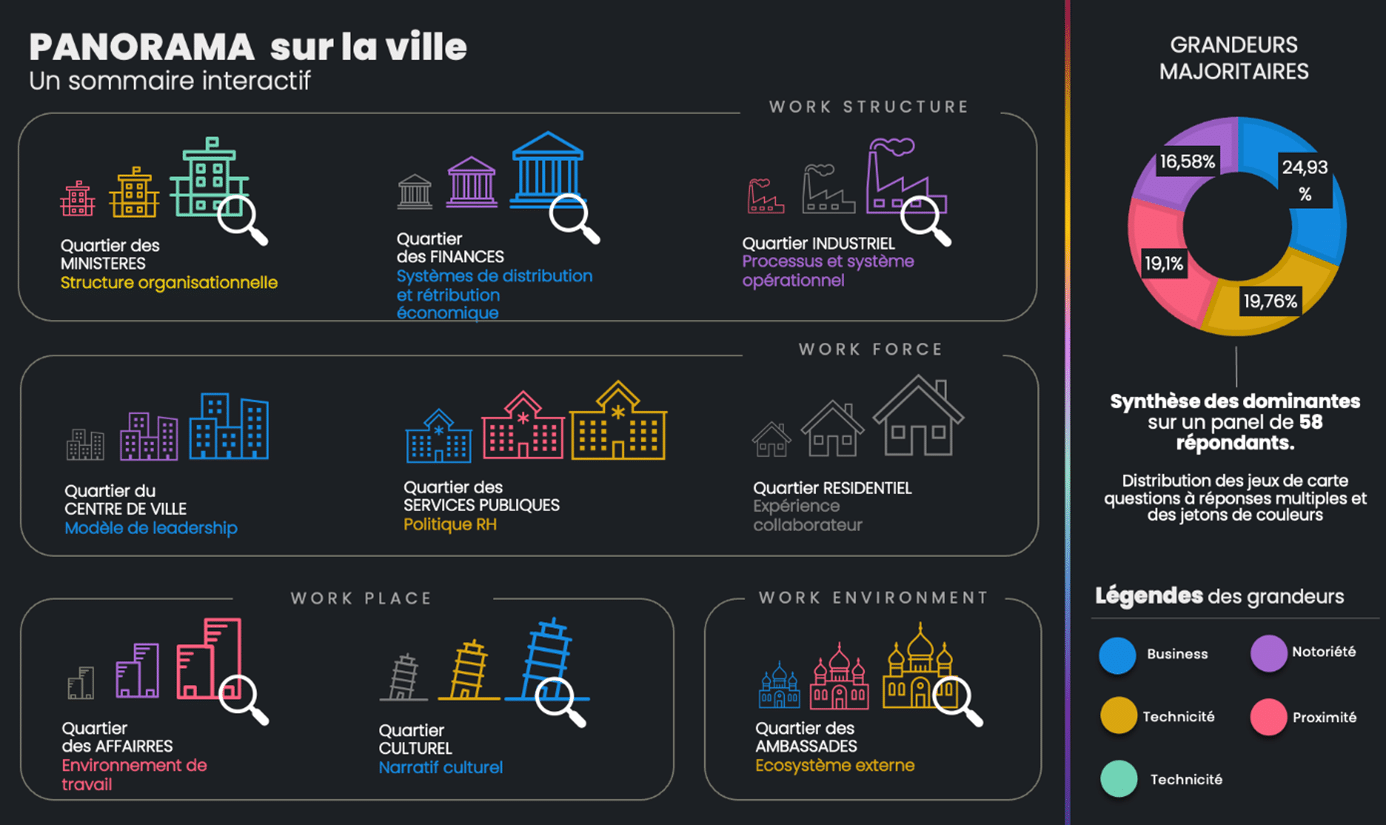

Pour soutenir ses clients dans ce défi, Onepoint a conçu Culture City : un outil qui propose une représentation gamifiée, pédagogique et éclairante de la culture d’entreprise. En utilisant la métaphore de la Cité, les clients sont invités à visualiser leur entreprise comme une ville à explorer, à travers ses quartiers, ses spécialités locales et son esprit unique. Cette approche ludique, mais méthodiquement structurée, leur permet de s’approprier les éléments clés de la culture d’entreprise et de comprendre leur impact sur les pratiques organisationnelles et managériales au quotidien. L’objectif final : aligner leur culture avec leurs ambitions de transformation, aux services de celles-ci.S’imaginer l’entreprise comme une Cité

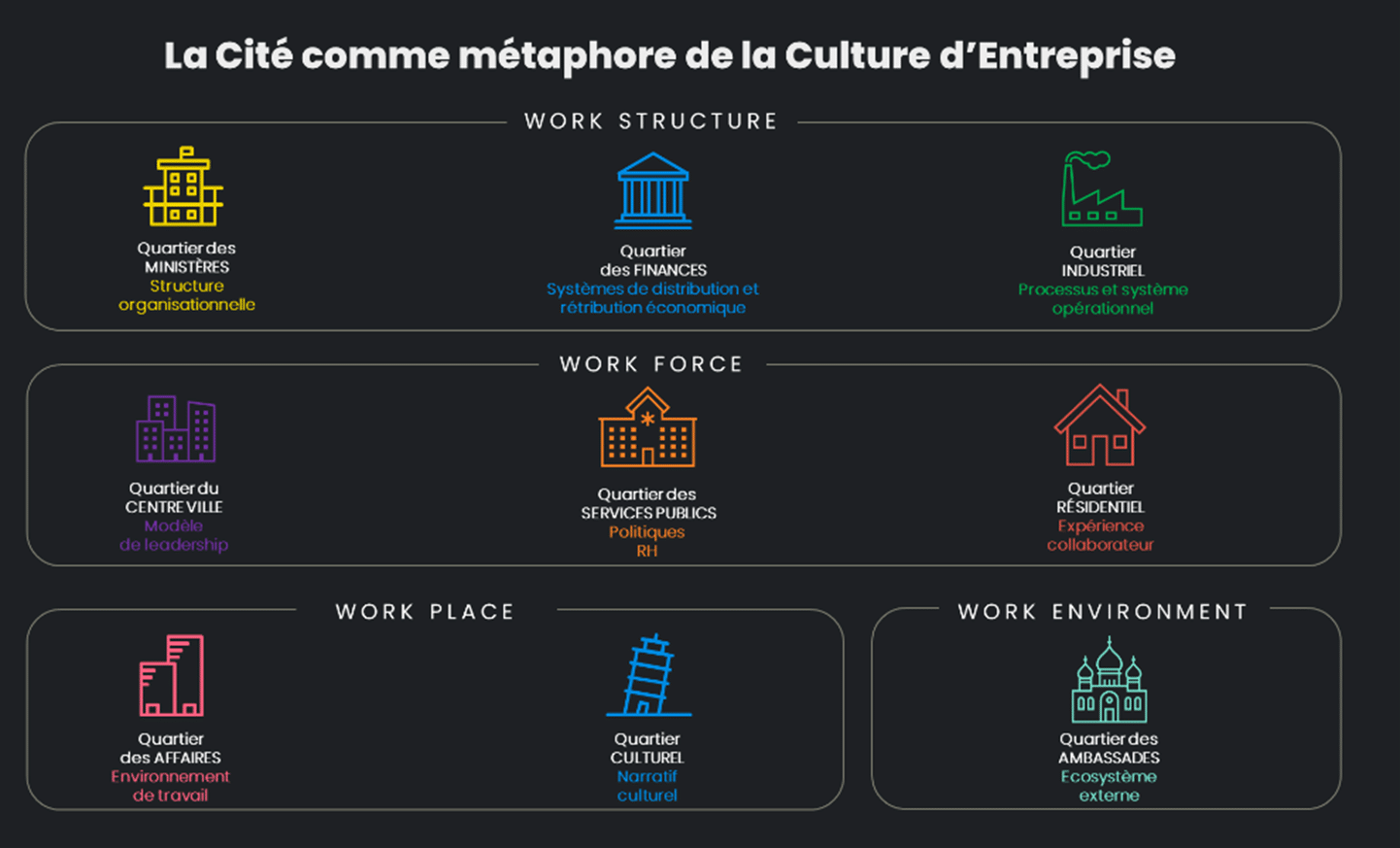

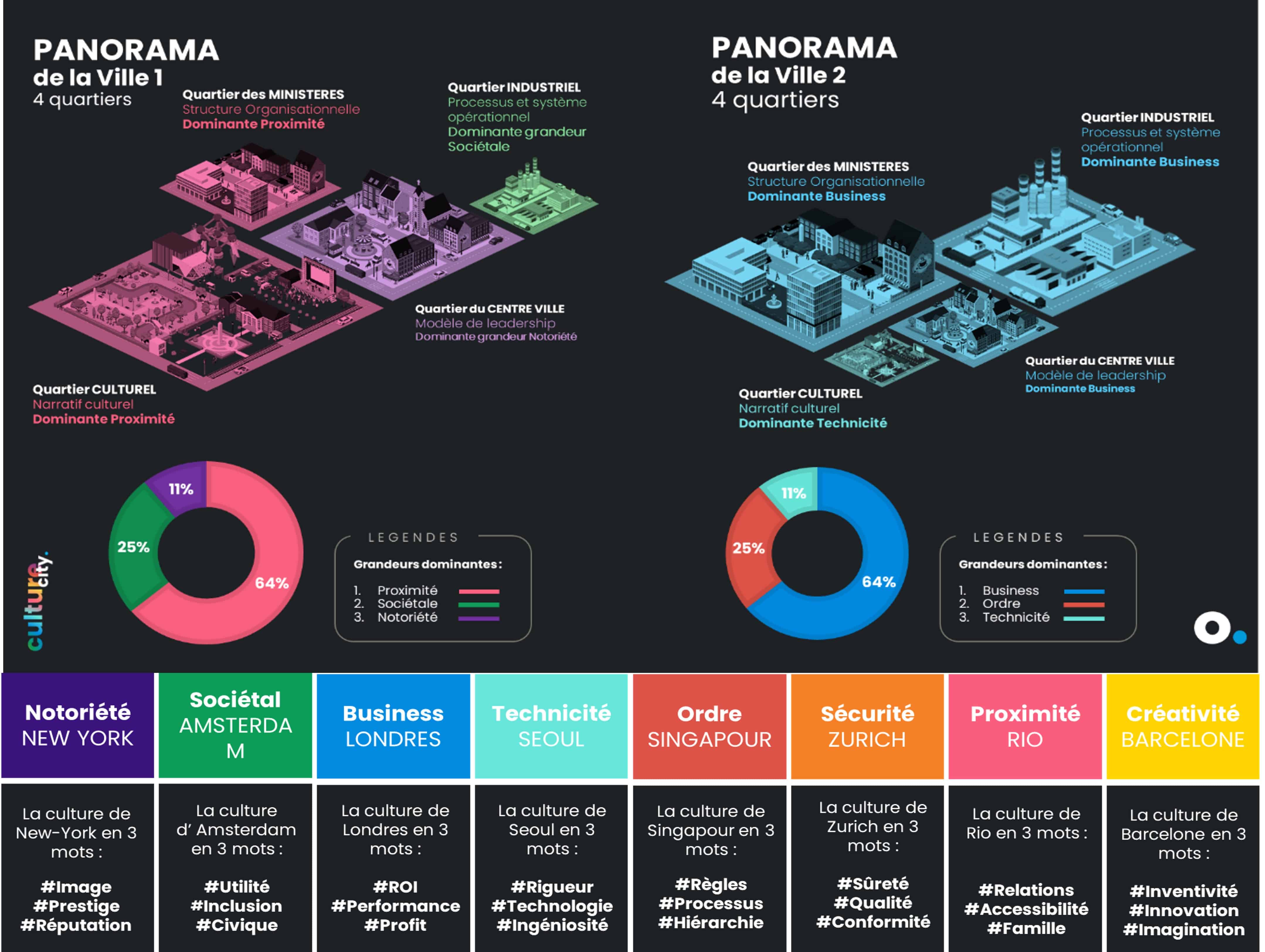

La métaphore de la ville parle d’emblée à tous ceux qui expérimentent Culture City, et pour cause : les éléments qui composent une ville sont étonnamment similaires à ceux d’une entreprise. Tout comme une ville se développe à travers ses quartiers interdépendants, les départements et équipes d’une entreprise collaborent pour atteindre des objectifs communs. Une ville est par essence vivante, animée, changeante. Certains quartiers prospèrent, d’autres s’amenuisent, évoluent au fil du temps en fonction d’une variété de facteurs. De la même manière, une entreprise se transforme en fonction de son écosystème de marché, des enjeux du moment et des impulsions de ses dirigeants et collaborateurs.Voir les quartiers comme les composantes façonnant la culture de l’entreprise

Si l’on compare la culture d’une entreprise à une ville, alors les multiples facettes de celle-ci s’apparentent aux quartiers qui composent la richesse d’une cité. À l’image d’une ville, la culture d’une entreprise se lit à travers différents aspects : hiérarchie organisationnelle, comportements, croyances, espaces de travail, style de leadership et de management, critères de valorisation et de sanction, processus, gouvernance, et bien d’autres encore. Chacun de ces éléments, indispensables pour comprendre l’identité de l’entreprise, va se traduire par un quartier dans cette métaphore urbaine. Ainsi, le quartier des services publics incarne tout ce qui touche aux ressources humaines, tandis que les processus sont logés dans un quartier industriel.

Certains quartiers seront plus étendus et influents que d’autres, reflétant ainsi leur importance relative au sein de l’organisation. Cette approche permet de visualiser la culture d’entreprise comme un écosystème complexe, où chaque « quartier » joue un rôle crucial dans l’équilibre et la dynamique d’ensemble.

Identifier ses grandeurs pour trouver sa clef de voûte

Pour saisir l’essence de sa culture, Culture City offre une exploration de l’organisation à travers le prisme des « grandeurs ». L’outil permet de déceler ce qui est naturellement valorisé et priorisé dans l’organisation, révélant ainsi ce qui est perçu comme « grand ». Ce qui est « grand » et moins « grand » se constate notamment dans les discours, les champs lexicaux et, en particulier, dans les justifications des managers et collaborateurs lorsqu’ils parlent de ce qui caractérise leurs activités et celles d’autrui, lorsqu’ils se justifient de s’engager dans telle activité au détriment de telle autre, par exemple. 8 types de grandeurs caractérisent les cultures d’entreprise et les cultures managériales.- La Grandeur d’Ordre : ce qui est grand aux yeux de l’organisation, ce sont les processus, la hiérarchie, la standardisation. Les grands groupes industriels et les organisations du secteur public sont souvent typiques de cette grandeur.

- La Grandeur de Technicité : ce qui est grand, c’est l’expertise, le savoir-faire, l’excellence. Les entreprises produisant des produits et services de haute technologie sont souvent caractérisées par cette grandeur.

- La Grandeur de Proximité : ce qui est grand ce sont les relations, le collectif, l’esprit de famille. Les entreprises familiales sont souvent caractérisées par cette grandeur, à titre d’exemple.

- La Grandeur Business : ce qui est grand est le ROI, les gains, la conquête, le profit l’entrepreneuriat. Les entreprises en hypercroissance sont typiques de cette grandeur.

- La Grandeur de Notoriété : la grandeur y est dans la réputation, la célébrité, l’image. Les entreprises du secteur du luxe ont souvent cette grandeur, par exemple.

- La Grandeur Sociétale : ce qui est grand est le bien commun, le développement durable, l’Inclusion. Cette grandeur est souvent présente dans le monde associatif.

- La Grandeur de Sécurité : ce qui est grand est la gestion du risque, le contrôle, la sûreté. Cette grandeur se retrouve par exemple notamment dans le secteur nucléaire et celui de l’aviation.

- La Grandeur de Créativité : ce qui est grand est l’imagination, l’inspiration, l’innovation. Les agences de pub et de mode sont souvent caractérisées par cette grandeur.

- La structure organisationnelle

- Les systèmes de distribution et rétribution économique

- Les processus et procédures

- L’environnement de travail

- Le narratif culturel (raison d’être, valeurs, mythes, croyances par exemple…)

- Le modèle de leadership

- Les politiques RH

- L’expérience collaborateur

En cartographiant ces grandeurs, Culture City offre une vision claire des forces motrices qui animent l’organisation. Ces grandeurs sont les moteurs qui orientent les décisions, influencent le management et façonnent les comportements et les représentations au sein de l’organisation. Le diagnostic réalisé par l’outil permet d’identifier si ces grandeurs sont en harmonie avec les pratiques et stratégies mises en place ou si, au contraire, des dissonances existent. L’objectif final ? Accompagner l’évolution de l’organisation en adéquation avec ses objectifs opérationnels et stratégiques.

Pour faciliter l’appropriation, chaque grandeur est incarnée par une grande ville du monde, rendant la lecture encore plus accessible et concrète.Du modèle à l’opérationnel : cas d’usage, notions clés et démarche

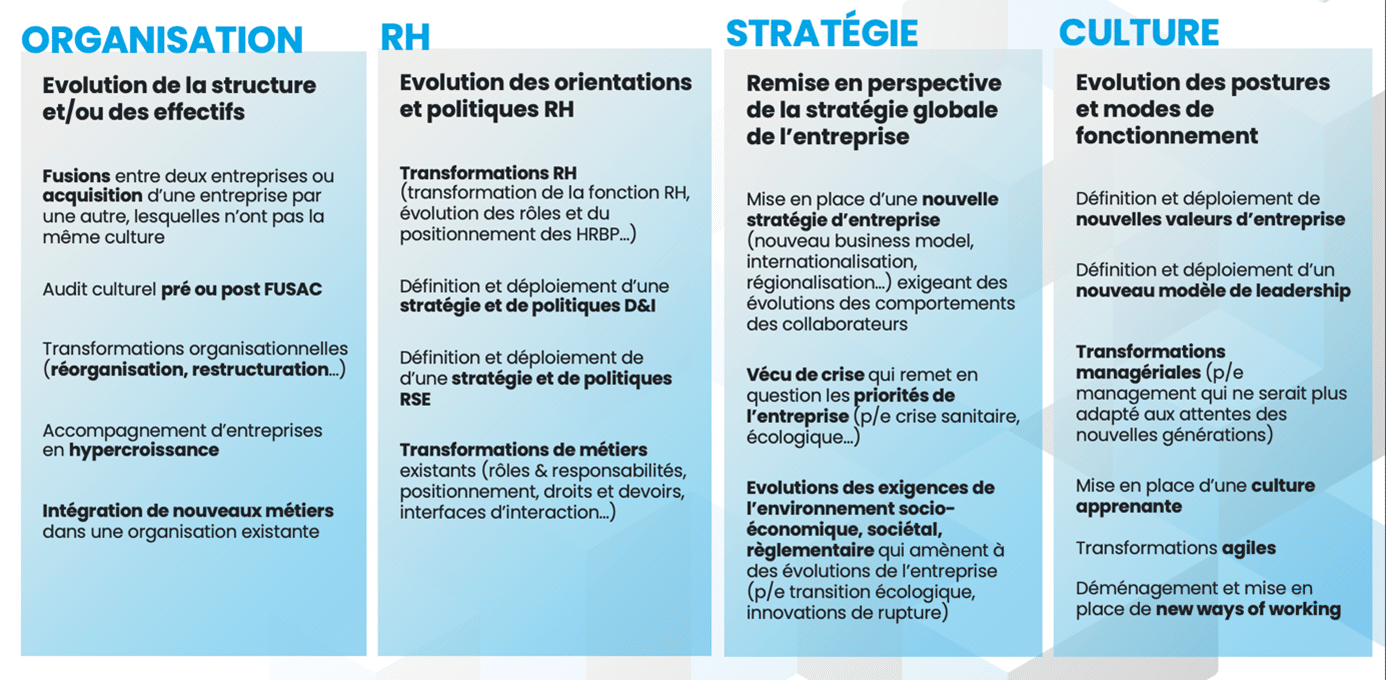

Quelles sont les typologies de changements, les typologies de transformations pouvant se prêter à un accompagnement via Culture City ? Voilà une vaste question car il n’y a pas de transformation qui ne soit pas culturelle dès lors que l’on entend la culture comme l’ensemble des façons de penser, de se comporter – voire de ressentir — partagés par un collectif (entreprise, fonction, équipe…). Posons d’emblée que toute transformation n’a pas vocation à ancrer le statu quo, ce qui semble pour le moins évident car il s’agit bien là de transformer, et non de sédimenter l’actuel. Posons aussi que toute transformation vise à faire évoluer les façons de penser et de se comporter des parties prenantes concernées. La logique se referme et la démonstration s’affirme : toute transformation est culturelle, qu’il s’agisse d’une transformation organisationnelle, RH, stratégique, de processus, d’outils, de leadership.

Prenons un exemple de cas d’usage pour voir prendre vie sous vos yeux de lecteurs les éléments clés de l’approche Culture City.

En pratique, Culture City comment ça marche ?

La problématique du cas d’usage est la suivante : une entreprise éprouve des difficultés à attirer, engager et fidéliser des collaborateurs de la plus jeune génération. Il s’avère qu’il y a eu quelques « remontées » desdits collaborateurs qui indiqueraient que les difficultés seraient de sources managériales, seraient, pour dire les choses autrement, à trouver dans le style de management pratiqué au sein de cette entreprise, lequel ne serait pas congruent avec les besoins et attentes des collaborateurs de la plus jeune génération. Cette hypothèse étant venue à la connaissance du directeur des ressources humaines, il mandate Onepoint pour dresser un état des lieux des pratiques managériales dans l’entreprise, lequel mobilisera Culture City.Etape 1 : Etat de lieux

Il s’agit dès lors pour l’équipe Onepoint d’aller investiguer la Cité, et en particulier, mais pas que, le quartier du centre-ville, à savoir celui correspondant au modèle de leadership. Pourquoi « mais pas que » ? Parce que le modèle de leadership n’existe pas en vase clos, il est lié ou du moins doit être lié et congruent, de façon nous dirons systémique, avec :- le quartier des services publics, i.e. les politiques de ressources humaines : comment on forme, recrute, évalue, promeut les managers, par exemple

- le quartier des affaires, i.e. l’environnement de travail : bureaux individuels dédiés aux managers ou plutôt tous dans un open space quel que soit le statut, par exemple

- le quartier résidentiel, i.e. l’expérience collaborateur : pratiques du vouvoiement et du tutoiement, codes vestimentaires statutaires, par exemple

- le quartier des ministères, i.e. la structure organisationnelle : le nombre de niveaux hiérarchiques, le « span of control » de chaque manager, les titres et statuts, par exemple

- Etc. : il peut être utile d’investiguer d’autres quartiers, i.e. d’autres composantes de l’entreprise, qui seraient liés au quartier du centre-ville : à savoir le modèle de leadership.

Comment procède-t-on pour réaliser cet état des lieux via Culture City ? Les méthodes en elles-mêmes n’ont pas une forte originalité, mais le prisme qui les guide – les grandeurs – l’est, car il s’intéresse non pas aux valeurs affichées qui correspondent à l’image que l’entreprise souhaite donner d’elle-même mais à la réalité des représentations et des pratiques du quotidien, qui correspondent à la culture d’entreprise réelle.

Il s’agit de poser un état des lieux de l’ensemble des composantes – les quartiers – liées aux formes que prend le management dans cette entreprise, afin d’en décrypter les grandeurs et ce qu’elles produisent en termes de représentations et pratiques managériales. Les méthodes ? Entretiens individuels, focus groups, questionnaire à large échelle, ateliers, l’ensemble desquelles fondent leurs modalités d’explicitation sur les grandeurs.

L’état des lieux révèle ici que dans les quartiers auscultés (modèle de leadership, politiques RH, structure organisationnelle, etc.) la grandeur dominante est celle de l’ordre, à savoir le respect des processus, des règles et de la hiérarchie, et la principale grandeur secondaire celle de la sécurité, à savoir l’importance accordée à la conformité, à la qualité et à la sûreté. Nous avons donc là un management qui se caractérise par des interactions plutôt directives, relativement « froides », particulièrement « top-down » où les processus et la conformité priment.

Etape 2 : Définition de la cible

Fort de cet état des lieux, de ce panorama de la Cité actuelle d’un point de vue des représentations et pratiques managériales, la mission Onepoint engage l’étape suivante, à savoir la projection vers la Cité de demain, la culture d’entreprise de demain, sur les quartiers concernés, à savoir les composantes de l’entreprise qui devront être transformées. Il s’agit ici de mettre l’état des lieux en miroir de la stratégie humaine de l’entreprise, notamment au regard des constats initiaux de déficit d’attractivité et de fidélisation des collaborateurs des plus jeunes générations. Il s’agit aussi de s’ouvrir à des représentations et pratiques managériales différentes : carnet d’inspiration, learning expéditions, book de tendances, retours d’expérience pourront notamment ici être mobilisés. L’état des lieux ainsi mis en perspective de l’ensemble de ces éléments, permettra de dessiner les quartiers clés de la Cité de demain, via des ateliers d’intelligence collective mobilisant des panels représentatifs des collaborateurs de l’entreprise.

Ne manque-t-il pas des éléments clés dans cette phase de projection ? Bien vu, il manque en effet deux notions clés. La première est celle de grandeur. On se rappellera, d’autant plus que ce n’était pas si loin dans le propos précédent, que dans notre cas d’usage la grandeur dominante qui caractérise aujourd’hui les représentations et pratiques managériales est l’ordre, et que la principale grandeur secondaire est la sécurité. Or, les éléments d’inspiration externes, de même que la stratégie RH de l’entreprise, ainsi que les ateliers d’intelligence collective avec les collaborateurs, auront permis de révéler un besoin de grandeurs autres. En l’occurrence, les grandeurs souhaitées en termes de représentations et de pratiques managériales sont celles de proximité en dominante, à savoir un management accessible, convivial, qui favorise notamment la collaboration et l’écoute, et une grandeur sociétale en secondaire, un management acteur des enjeux de diversité et d’inclusion, de bien commun, de transition écologique. Ce sont ces deux grandeurs qui doivent guider le développement des futurs quartiers de la Cité ayant trait aux représentations et pratiques managériales, autrement dit, se traduire concrètement dans le modèle de leadership, les politiques RH concernant les managers, la structure organisationnelle, les espaces de travail, etc. Tout cela étant, comme chacun l’aura compris, au service de l’amélioration de l’attractivité, de l’engagement et de la rétention des collaborateurs, pour en revenir à la problématique qui est celle de l’entreprise qui nous occupe ici.

Voilà pour cette première notion clé qui nous manquait. La seconde des notions manquantes est aussi fondamentale. C’est celle de l’approche systémique que nécessite le sujet. Ce que l’on veut dire par là c’est qu’il importe que ces travaux de design de la cible des composantes futures de l’entreprise ayant trait au management (modèle de leadership, politiques RH, etc.) soient pensés en cohérence les unes par rapport aux autres afin de ne point créer de dissonances dans le système, et donc dans les représentations et pratiques managériales. Bref, l’idée là c’est d’éviter les gaffes organisationnelles qui font qu’on ne sait plus trop sur quel pied danser, en l’occurrence ici comment manager.

Supposons qu’il y ait une cible de modèle de leadership qui fait la part belle, « la part grande », aux deux grandeurs cibles (proximité et sociétal) : management accessible, convivial, qui favorise notamment la collaboration et l’écoute, un management acteur des enjeux de diversité et d’inclusion, de bien commun, de transition écologique. Et supposons aussi que la cible de politiques RH ne prenne pas en considération ces éléments comme critères de recrutement, d’évaluation et de promotion des managers, mais d’autres, qui correspondent à d’autres grandeurs. Que se passe-t-il ? Faut-il plutôt respecter le modèle de leadership ou les politiques RH ayant trait à la façon dont on est recruté, promu, évalué comme manager ? On le voit bien : c’est un nœud gordien qui créé une forme de dispersion des représentations et donc des pratiques managériales et met de la sorte en péril la concrétisation de la transformation managériale concernée. Est-ce que c’est ça qu’on veut ? Non. Donc pensons systémie et congruence entre les différentes composantes qui produisent de la culture d’entreprise – en l’occurrence ici de la culture managériale –, à savoir des façons de penser et de se comporter partagées par un collectif dans une organisation de travail.

On se résume : on a un état des lieux et on a une cible, sur les différentes dimensions, les différents quartiers, de la Cité, de l’entreprise donc, qui sont concernés par cette ambition de transformation managériale visant à favoriser l’attractivité, l’engagement et la rétention des collaborateurs, nommément ceux des plus jeunes générations. Et on a veillé à la congruence systémique entre les composantes de la cible, bien évidemment.

C’est déjà bien, mais il manque une étape cruciale dans la démarche. La franchise nous impose ici de dire qu’il y une considérable différence entre l’affichage d’une intention, d’une ambition, et sa concrétisation. Il n’est pas rare ceci dit dans les organisations contemporaines de croiser des dirigeants qui croient que leur parole d’intention vaut pour concrétisation. Que c’est fait car c’est dit. Détrompez-vous !