L’European Accessibility Act : impacts et sanctions

Décryptage, obligations, implications : tout ce qu’il faut savoir pour s’y conformer sereinement avec la directive European Accessibility Act (EAA).

2025 marque le vingtième anniversaire de la loi pour l’égalité des droits et des chances de 2005. Pourtant, des millions de Français en situation de handicap restent exclus de l’usage courant du numérique. Aujourd’hui encore, seuls 3 à 4% des sites leur sont accessibles, alors que 14,5 millions de personnes en France vivent avec un handicap (source : INSEE).

Dans ce contexte, la directive European Accessibility Act (EAA) marque un tournant. Sa transposition en droit français renforce les obligations d’accessibilité pour les services publics et les grandes entreprises. Elle les étend à de nouveaux acteurs, défini un régime de sanctions et désigne des organes de contrôle pour garantir des effets concrets.

L’accessibilité numérique en France, avant l’EAA

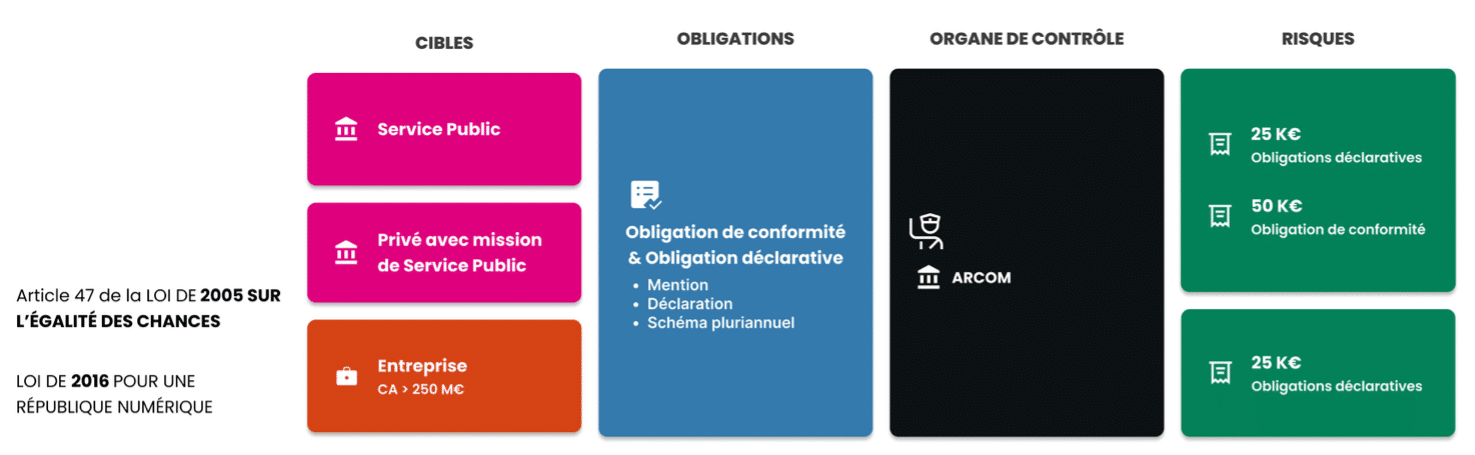

Texte fondamental, la loi du 11 février 2005 pose le principe de l’accessibilité pour tous, y compris dans le numérique. Son article 47 impose aux services publics de rendre leurs sites et applications numériques utilisables par toutes et tous, y compris par les personnes en situation de handicap. Ce cadre légal s’est précisé au fil des années. Le RGAA (créé en 2009) encadre la mise en conformité. La loi pour une République numérique de 2016 introduit des obligations de transparence (déclaration d’accessibilité, schéma pluriannuel, signalement). Finalement, la directive européenne de 2018 élargit le périmètre et renforce les sanctions, avant l’adoption du décret d’application du 24 juillet 2019 qui impose notamment :- Le respect de la norme européenne EN 301 549 (PDF, 2.3Mo) ;

- La publication d’une déclaration d’accessibilité ;

- Un moyen de contact et une assistance dédiée ;

- L’affichage du statut de conformité ;

- La mise en place d’un schéma pluriannuel de mise en accessibilité d’une durée maximale de trois ans.

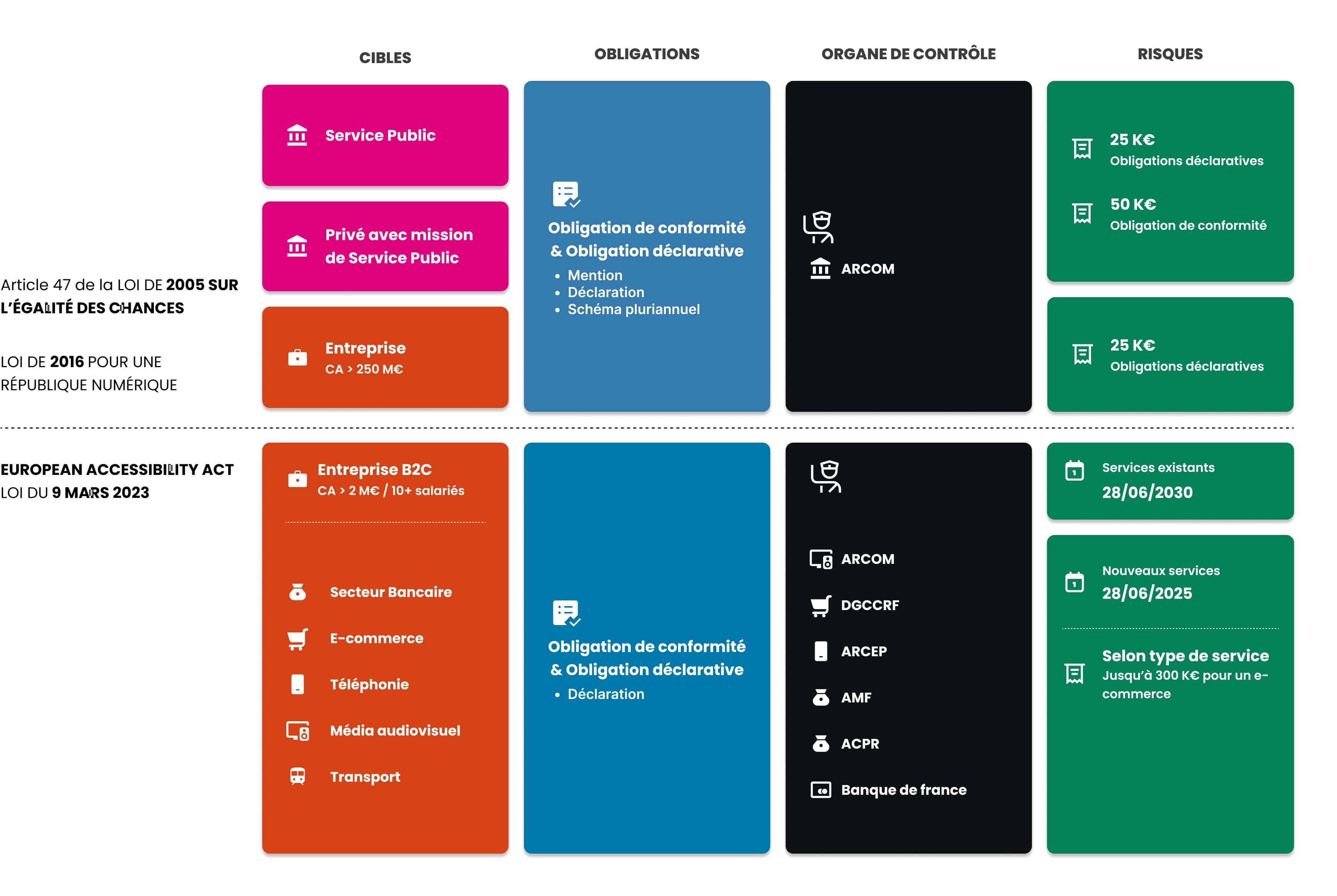

L’EAA, un cadre européen pour l’accessibilité des produits et services

L’EAA (ou Directive européenne sur l’accessibilité EU 882/2019) est une législation adoptée par l’Union européenne (UE). Elle vise à harmoniser les exigences d’accessibilité des produits et services dans les États membres. La transposition de cette directive dans le droit français en 2023 marque une évolution en matière d’accessibilité numérique. L’EAA s’ajoute aux législations existantes et s’applique aux entreprises du secteur privé qui proposent certains produits et services essentiels. Ainsi, une entreprise peut être concernée par les deux législations, et par conséquent être exposée aux deux régimes de sanctions. L’EAA impose des règles d’accessibilité à un large éventail de produits et services, notamment les services bancaires et financiers, le commerce en ligne, les livres numériques et logiciels de lecture, les services de communication électronique, les services de transport et les équipements informatiques et systèmes d’exploitation. La directive, elle-même, ne fixe pas de sanctions uniformes. Elle exige toutefois que les pays instaurent des mesures dissuasives, proportionnées et effectives en cas de non-conformité. En France, la transposition de l’EAA a été effectuée par l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, dite loi DDADUE (Diverses Dispositions d’Adaptation au droit de l’Union Européenne). En complément de la loi, s’ajoutent un certain nombre de décrets et arrêtés pour compléter le dispositif de transposition. Source : Directive – 2019/882 – EN – EUR-LexDes sanctions différentes entre privé et public et selon le secteur d’activité

La transposition de l’EAA s’accompagne d’un renforcement du cadre de contrôle. Des organismes de contrôle sectoriels historiques endossent le contrôle de conformité aux obligations d’accessibilité. Les sanctions sont également adaptées à chaque secteur.Les organismes de contrôle de la conformité par secteurs

Pour garantir l’application de ces nouvelles exigences, la France s’appuie sur un dispositif de contrôle réparti entre plusieurs autorités sectorielles. Chacune est chargée de veiller au respect de ces obligations, dans son domaine de compétence. La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) est responsable du contrôle de la conformité des produits et services destinés aux consommateurs, en particulier dans le secteur du e-commerce. L’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) supervise les services de communications électroniques. L’ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) intervient pour le secteur public ainsi que pour les services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle. L’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et l’AMF (Autorité des marchés financiers) sont compétentes pour les services bancaires et financiers. La Banque de France contrôle les méthodes d’identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement.Jusqu’à 300 000 euros d’amende pour non-conformité

Dans le secteur public, une amende maximale de 50 000 euros peut être imposée en cas de non-respect des obligations d’accessibilité. Pour le secteur privé, les entreprises fournissant des services aux consommateurs (B2C), telles que les services bancaires, de télécommunications, de commerce électronique ou de transport, sont également soumises à des obligations d’accessibilité. En cas de non-conformité, des sanctions financières peuvent être appliquées, notamment des contraventions de la 5ᵉ classe, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 7 500 euros pour les personnes morales, et des astreintes journalières de 3 000 euros, cumulables jusqu’à un maximum de 300 000 euros.25 000 euros d’amende pour non-respect des obligations déclaratives

Les entités concernées doivent également remplir certaines obligations déclaratives, telles que la publication d’une déclaration d’accessibilité et la mise en place d’un schéma pluriannuel d’accessibilité. Le non-respect de ces obligations peut entraîner une amende pouvant atteindre 25 000 euros. Au-delà du risque financier pour non-conformité, l’impact négatif sur l’image de marque est aussi à considérer.

Accessibilité numérique : de nombreux dispositifs physiques concernés

Si les obligations sont identiques pour tous les secteurs ciblés, les objets numériques concernés sont variés : au-delà des sites web et applications mobiles, de nombreux dispositifs physiques vont devoir s’adapter pour devenir accessibles. Par exemple l’intégration d’une prise casque aux bornes interactives facilitera la navigation audio guidée pour les personnes aveugles ou malvoyantes. De plus les éléments d’interaction, qu’il s’agisse de commandes physiques, de zones tactiles ou d’écrans, devront être conçus pour être facilement atteignables, utilisables sans geste fin, accompagnés d’instructions intelligibles, et dispenser des retours visuels et sonores appropriés.