Adoption de l’IA générative : des leviers à trouver dans les sciences humaines

Cet article explore comment les sciences humaines peuvent faciliter l’adoption de l’IA Générative en entreprise. À travers un diagnostic organisationnel, une culture d’entreprise participative et le développement de compétences transverses, nous vous proposons des pistes pour engager les collectifs dans une transition durable.

Juliette Massart, docteure en psychologie du travail et Alexandra Delmas, docteure en sciences cognitives, travaillent depuis plus de 6 ans au sein de l’Institut Onepoint. Depuis l’essor de l’IA générative (IAG) en 2022, elles ont remarqué tout l’engouement que leurs clients pouvaient avoir autour de l’IAG, mais aussi les craintes associées qui limitent son adoption parmi les salariés.

Il leur paraissait donc important de partager leurs réflexions sur des concepts issus des sciences humaines mobilisables en ce contexte. Mais aussi de mettre en avant quel accompagnement peut être proposé face à ces évolutions technologiques.

Parmi leurs constats : 31 % des TPE et PME françaises intègrent désormais des outils d’intelligence artificielle générative (IAG), contre 15 % l’année précédente. Voilà des chiffres qui témoignent, s’il en était besoin, d’une forte accélération de l’adoption de l’IAG par les entreprises françaises[1].

Cependant, l’investissement spécifique dans des projets dédiés à l’IA demeure limité. Ainsi, depuis 2022, seulement 9 % des entreprises françaises ont investi dans l’IA. Enfonçons le clou, seulement 2 % ont réalisé des investissements réguliers dans ce domaine.

Ces chiffres traduisent le décalage entre l’utilisation des outils d’IA génératives et le développement de projets dédiés. Par ailleurs, ils soulignent un manque d’accompagnement sur ce que peut réellement apporter l’adoption d’une telle technologie.

Ce décalage se retrouve aussi dans les résistances au changement identifiées chez les salariés. C’est ce que révèlent plusieurs études. L’angoisse de destruction d’emploi et de remplacement sont perçues[2], surtout dans le milieu créatif[3], comme une menace.

Côté responsables IT, les craintes semblent se confirmer : 53 % de ces derniers jugent en effet que l’IA entraînera une suppression d’emplois au sein de leur entreprise[4].

A l’inverse, d’autres experts semblent plus nuancés dans leur propos. Selon eux, l’IA constitue avant tout un support aux collaborateurs, les libérant des tâches les plus répétitives ou chronophages. Quoi qu’il en soit, l’IAG gagne du terrain et les entreprises semblent déterminées à généraliser son adoption.

Comment intégrer durablement l’IAG en mobilisant les sciences humaines pour engager les collectifs ?

Pour y répondre, nous proposons ici un triple éclairage.

Nous reviendrons d’abord sur l’importance du diagnostic organisationnel en amont de toute démarche d’intégration de l’IAG, afin d’identifier les impacts réels sur les métiers, les tâches et les conditions de travail.

Nous aborderons ensuite un aspect souvent négligé dans les projets technologiques : la culture organisationnelle. Et cette dernière est loin d’être une variable accessoire. Elle contribue en effet à transformer l’IAG en une dynamique collective portée par les équipes elles-mêmes. Nous nous positionnons à cet égard aux antipodes de l’injonction descendante.

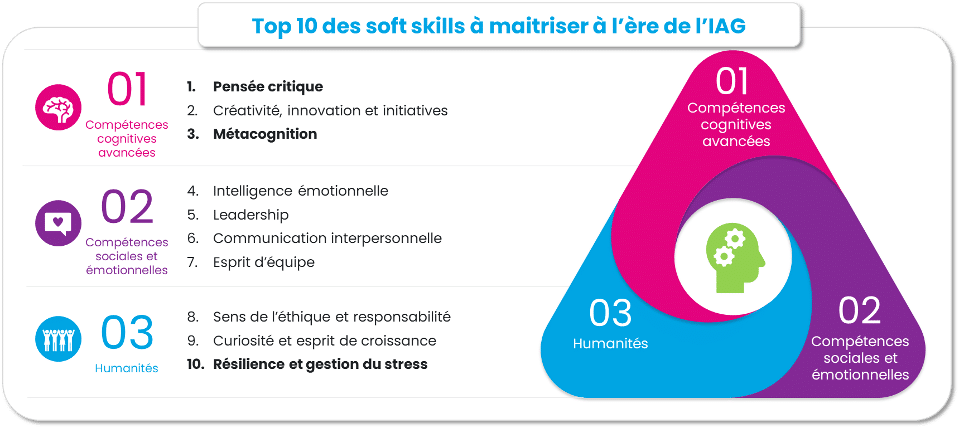

Et enfin, nous abordons le développement de trois compétences transverses (soft skills) qui nous semblent pertinentes pour améliorer l’intégration de l’IAG de manière pérenne. La première, la pensée critique, contribue à évaluer la pertinence des résultats. La seconde valorise la métacognition pour optimiser son apprentissage. La troisième, la résilience, facilite la gestion émotionnelle et cognitive du changement.

Une étape clé : préparer l’évolution technologique en amont pour prévenir la résistance au changement

Le changement organisationnel n’apparaît pas seulement à la suite d’une restructuration. Elle peut également être amené par de nouvelles pratiques, de nouveaux outils de travail ou la production de nouvelles lignes de produits[5]. Cela montre l’importance d’accompagner chaque action susceptible de provoquer une transformation dans une structure donnée. Et nous le savons, toute transformation technologique massive suscite de vifs débats quant à son déploiement et son impact. Notre première étape consiste donc à présenter les formes de résistance au changement et les facteurs qui la favorisent.Les formes de résistance au changement

La résistance (des personnes) au changement organisationnel est définie, comme « l’expression implicite ou explicite de réactions de défense à l’endroit de l’intention de changement[6] ». Pour compléter cette première définition, selon Morin, Aubé, et Johnson (2015)[7], la résistance au changement serait « une force qui s’oppose à la réorganisation des conduites et à l’acquisition de nouvelles compétences ou, en d’autres mots, à des forces restrictives ». Elle peut être de différentes formes, individuelle ou collective. Carton (2004)[8] définit par exemple quatre formes de résistance : l’inertie, l’argumentation, la révolte et le sabotage. Alors que Carnall (2007)[9] retient l’opposition, l’apathie et l’indifférence. Nous voyons donc que la résistance au changement est polymorphique. Elle peut prendre différentes apparences, intensités, et peut s’exprimer sur les plans individuels et collectifs.Un facteur majeur de résistance : le manque d’organisation !

Mais alors qu’est-ce qui peut causer ces résistances ? Bareil & al (2004)[10] propose six catégories de facteurs de résistance au changement : les causes individuelles, collectives, politiques, celles liées à la qualité de la mise en œuvre du changement, au système organisationnel en place et au changement lui-même. Cette auteure rapporte que « les gens ne résistent pas au changement mais davantage à la façon dont il est implanté ». Elle souligne qu’une mise en œuvre du changement défaillante est très souvent la cause majeure des échecs. Lorsque la préparation et l’organisation du changement sont absentes, cela entraîne ainsi des résistances. De plus, l’absence de consultation et d’implication des destinataires du changement est également un facteur de résistance majeur.Préparer pour mieux anticiper

Au regard de ces éléments, nous comprenons rapidement que la partie la plus critique de toute transformation est bien sa préparation. Dans le cadre de l’introduction de l’IAG dans les pratiques de travail, nous vous proposons plusieurs pistes afin de bien préparer cette transformation. Dans un premier temps, une réflexion approfondie sur les conditions de travail et l’activité réelle des salariés est indispensable. Il ne s’agit pas uniquement d’intégrer une nouvelle technologie ni d’adopter une nouvelle culture, mais de comprendre en amont le contexte dans lequel elle va s’insérer. Cela implique entre autres d’identifier les tâches effectuées par les salariés, d’analyser la manière dont elles sont réalisées ainsi que les ressources mobilisées. Mais aussi d’évaluer les contraintes organisationnelles et humaines déjà existantes. Ensuite, un diagnostic sur des dimensions plus précises du futur changement peut être réalisé. Nous vous proposons par exemple un outil tel que la matrice OMOC (Outil Métier Organisation Cuture) : cette matrice vise à qualifier le changement et de réaliser une analyse d’impact entre l’existant et la cible souhaitée. Il s’utilise généralement dans le cadre d’ateliers regroupant les référents des principaux métiers impactés par le futur changement. Chacun des axes est analysé et noté sur une grille de 1 (impact le plus faible) à 4 (impact le plus fort). Le résultat, présenté sous forme de cible, propose une visualisation rapide du degré d’impact sur les différentes dimensions analysées. In fine, cet outil offre une vision systémique de tout type de changement, quel qu’il soit. Il facilite en outre l’élaboration d’un plan d’actions adapté. En parallèle des questions clés sont à adresser :- Quels métiers et quelles populations seront les plus impactés par l’introduction de l’IAG dans les pratiques de travail ?

- Quelles tâches seront impactées (c’est-à-dire soit automatisées, transformées ou enrichies) ?

- Quels bénéfices attendons-nous de l’IAG ?

- Et quelles nouvelles contraintes peut-elle engendrer (surcharge cognitive, perte d’autonomie, enjeux éthiques) ?

Accompagner l’adoption grâce à des démarches implicatives

Des axes stratégiques à ancrer dans les cultures d’entreprise

Les dispositifs classiques d’accompagnement à la transformation numérique sont souvent centrés sur la communication descendante ou les formations techniques. Cela ne facilite pas entièrement l’appropriation de l’IAG par les équipes : les collaborateurs se sentent en effet plutôt spectateurs qu’acteurs du changement. Cette approche peut amplifier les résistances au changement, car elle ne prend pas en compte leurs perceptions, leurs besoins ou leur expertise terrain.La culture organisationnelle : un accélérateur pour l’adoption

Un levier structurant reste encore trop peu mobilisé : la culture organisationnelle. Elle joue pourtant un rôle central dans l’adoption effective de l’intelligence artificielle générative. Notamment en influençant les attitudes, les pratiques et la capacité des équipes à s’approprier ces nouveaux outils. La culture organisationnelle ne se résume pas à un ensemble de valeurs affichées ou à une charte interne. Elle s’incarne dans les routines, les récits partagés, les représentations implicites du travail et les dynamiques relationnelles quotidiennes. La culture d’entreprise façonnera donc la manière dont les collaborateurs perçoivent le changement, s’approprient les innovations et interprètent les intentions de la direction[11]. Lorsqu’elle est axée sur l’apprentissage, la collaboration et l’expérimentation, la culture de l’organisation favorisera naturellement l’adoption des technologies d’IAG.Une stratégie centrée sur la formation, l’implication et la transparence

Pour que l’introduction de l’IAG soit perçue comme une opportunité et non comme une menace, voici quelques exemples d’axes stratégiques à privilégier et à ancrer dans la culture de votre organisation :- Former et accompagner. D’abord, plusieurs actions peuvent être réalisées autour de la formation : expliquez le fonctionnement de l’IAG de manière accessible. Mettez en place des formations adaptées aux différents métiers. Ou encore, sensibilisez aux biais algorithmiques et aux enjeux éthiques pour encourager un usage adapté.

- Favoriser la transparence. Ensuite, la transparence autour de cet usage constitue un axe à privilégier : qui utilisera l’IAG et dans quel but ? Quelles données seront collectées et analysées ? Assurez-vous également de la présence d’un arbitrage humain derrière les décisions générées par IAG.

Co-construire les usages : la réponse se trouve dans le collectif

Penser l’accompagnement au changement implique donc de dépasser une logique de « déploiement de solutions » pour s’inscrire dans une démarche de co-construction des usages. Ce ne sont pas uniquement les technologies en elles-mêmes qui transforment les organisations. Ce sont davantage les façons dont elles sont intégrées, adaptées et utilisées. L’implication active des collaborateur·rice·s devient alors une condition essentielle de réussite. Cela suppose de créer des espaces de dialogue, de s’appuyer sur des dispositifs participatifs (ateliers, expérimentations locales, retours d’usage, communautés d’ambassadeurs) et de reconnaître l’expertise terrain comme une ressource stratégique. Non seulement cela favorise l’acceptabilité des outils, mais cela contribue également à enrichir leur conception et leur ancrage dans les pratiques réelles. Pour exemple, chez Onepoint, nous avons développé un jeu sérieux basé sur nos travaux de thèse en psychologie du travail nommé « Incognito ». Ce dispositif ouvre un espace de dialogue et de co-construction pour mieux accompagner les transformations organisationnelles et technologiques.

Une autre démarche implicative concerne le développement des compétences transverses (« soft skills »). Elles préparent les individus à évoluer dans des environnements de travail de plus en plus mixtes et mouvants. En effet, il apparaît que les savoir-être deviennent tout aussi déterminants (si ce n’est plus !) que les savoir-faire techniques. Dans notre contexte d’évolutions technologiques, ils demandent toujours plus d’agilité et de résilience de la part des collaborateurs.

Anticiper le futur grâce aux soft skills

Soft skills : des compétences clés pour appréhender les défis de transformation des tâches et des emplois

Au-delà des formations techniques de bonne utilisation de ces outils d’IAG (définies comme des hard skills, ou compétences techniques), il est nécessaire de mettre au même plan d’importance le développement des soft skills. Ils peuvent également être désignés par les termes savoir-être ou compétences transverses. Plus profondes et stables que les compétences techniques, ces compétences amènent l’individu à être reconnu comme une personne adaptée à son contexte professionnel. Ils ne relèvent pas du savoir ou du savoir-faire[12]. Selon l’OCDE, les défis de transformation des tâches et des emplois sont appréhendés grâce aux compétences transverses. Très recherchées dans les organisations en France, elles font cependant débat quant à la capacité ou non des individus à les apprendre, du fait de leur méconnaissance. Pourtant, elles font l’objet d’un vaste champ de recherche interdisciplinaire pour les caractériser, notamment dans le milieu de l’entreprise[13]. Développer le savoir-être en entreprise est en effet un enjeu de taille au regard de l’impact sur la performance individuelle et collective. Dans un environnement hyperconcurrentiel, les entreprises ont ainsi besoin de collaborateurs capables de s’adapter à un environnement de travail nouveau et dynamique. Si les compétences purement techniques (hard skills) restent des facteurs de performance indispensables, les gestionnaires RH perçoivent dans les soft skills un avantage concurrentiel incontournable pour faire face aux mutations des tâches et des emplois.Les soft skills à développer face à l’essor de l’IAG : pensée critique, métacognition et résilience

Des études récentes ont révélé les compétences utiles à la maîtrise de l’IAG[14]. Il en ressort ainsi un panel de 10 compétences qui s’articulent autour de 3 axes :

Parmi elles, les trois qui nous semblent les plus critiques à l’ère de l’IAG et sur lesquelles nous travaillons dans nos missions de transformation sont la pensée critique, la métacognition et la résilience.

La pensée critique

La pensée critique, qui intègre les compétences de raisonnement analytique, de prise de recul, et de décomposition de problèmes complexes. Produire du contenu pertinent via l’IAG exige en effet un esprit critique aiguisé afin d’effectuer tous les correctifs nécessaires. Elle intervient également dans l’analyse des réponses des prompts. Attention toutefois aux abus de confiance. En effet, une étude récente menée par des chercheurs de Microsoft et l’Université Carnegie Mellon a révélé que l’utilisation fréquente d’outils d’IAG peut affaiblir les capacités de pensée critique des salariés qui manipulent les données. Ainsi, plus les individus se fient à l’IAG pour accomplir leurs tâches, moins ils exercent leur esprit critique. Ils acceptaient souvent les réponses de la machine sans les remettre en question, à l’inverse de ceux qui avaient moins confiance dans la capacité de l’IAG à accomplir la tâche assignée. Cette dépendance pourrait alors entraîner une atrophie cognitive, nécessitant un besoin de développer des stratégies pour atténuer ces effets. Par exemple : explications détaillées sur le processus de génération des réponses par l’IAG, validation des informations par des sources externes, etc.La métacognition

La métacognition, qui désigne la connaissance et la régulation de ses propres processus cognitifs. En d’autres termes, c’est la capacité à réfléchir avec une analyse d’introspection et d’autocritique sur sa propre manière de penser et d’apprendre. Cela inclut des activités comme : la planification (établir des stratégies pour aborder une tâche), le contrôle (surveiller l’avancement de son propre apprentissage ou compréhension), et l’évaluation (juger de l’efficacité de ses stratégies et ajuster ses méthodes en conséquence). La métacognition guide les individus vers une meilleure connaissance de leurs forces et faiblesses. Elle renforce l’efficacité de leur apprentissage, et adapte leurs approches pour améliorer leur performance et leur compréhension. Ainsi, le raisonnement intuitif s’atténue et les biais cognitifs non pertinents diminuent. Grâce à une métacognition développée, nous prenons de la hauteur et apprivoisons ces nouveaux outils qui nous « augmentent » au quotidien. Par exemple : enseigner et apprendre différemment, désapprendre avant d’apprendre, apprendre à se poser les bonnes questions.La résilience et la gestion du stress

Enfin, la résilience et la gestion du stress englobent les capacités d’adaptation face aux situations critiques. Elles ouvrent ainsi la voie au dépassement de soi. Ces compétences reposent souvent sur une posture mentale qui privilégie une lecture constructive des difficultés rencontrées, sans pour autant tomber dans un optimisme naïf ou forcé. En effet, si rester positif face à l’adversité peut favoriser une meilleure gestion émotionnelle et une certaine prise de recul, il est également essentiel de reconnaître et d’accepter les difficultés, les émotions négatives et les périodes d’incertitude qu’elles engendrent. Cette lucidité rend possible l’évitement du déni ou la minimisation des enjeux réels, et l’adoption de stratégies d’adaptation plus durables et réalistes. Dans un environnement professionnel de plus en plus complexe, rapide et imprévisible — que l’on qualifie aujourd’hui de contexte BANI (Brittle, Anxious, Non-Linear et Incompréhensible) selon Cascio (2020)[15] — ces soft skills deviennent essentiels. Ils dotent en effet les individus de la faculté de tolérer l’instabilité et l’ambiguïté. Ils les habilitent par ailleurs à mobiliser des ressources personnelles et collectives pour s’ajuster aux changements constants. Les personnes résilientes perçoivent ainsi les situations nouvelles ou difficiles comme des occasions potentielles d’apprentissage et d’évolution, tout en restant conscientes de leurs limites et de celles du contexte (Tugade & Fredrickson, 2004 ; Southwick & Charney, 2012)[16]. Cette approche équilibrée entre optimisme et réalisme constitue un atout précieux pour préserver la santé mentale et maintenir une efficacité professionnelle. Ces soft skills contribuent à la mise en place d’un environnement de travail épanouissant dans un contexte parfois complexe. Enfin, les démarches associées au développement des soft skills ne pensent être pensées isolement. Elles doivent être s’inscrire dans un cadre d’accompagnement organisationnel et humain plus large. Cela implique de créer des espaces de dialogue sur le travail, de favoriser l’apprentissage continu au travers de la formation. Et de soutenir une culture managériale propice à la coopération, à l’expérimentation et à l’appropriation progressive des changements.Conclusion : l’IAG, une révolution parmi tant d’autres

Bien sûr, l’IAG va profondément transformer les modes de travail dans de nombreuses activités. Néanmoins, ces craintes ne sont ni nouvelles[17], ni spécifiques à l’IAG[18]. Pour rappel, l’émergence et la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC) depuis la fin du XXe siècle ont également profondément transformé le monde du travail. Pour autant, elles ont été sans conséquences négatives sur l’emploi global. En effet, les craintes liées à une disparition massive de l’emploi ne se sont pas confirmées. Les évolutions économiques ont montré le contraire. Les gains de productivité ont permis une forte expansion de la consommation des ménages. Les nouveaux biens produits ont généré de nouveaux emplois. Ces emplois ont remplacé ceux détruits par les transformations technologiques. Et ce phénomène s’est vérifié à chaque révolution technologique. L’horizon n’est donc ni tout noir ni tout blanc : il est temps pour nous de tirer des leçons des précédentes évolutions et de préparer l’avenir. La question importante est donc celle de la transition, autrement dit de la capacité d’opérer le « reversement » des emplois menacés vers d’autres emplois en expansion. La réussite de cette transition appelle la mobilisation de systèmes de formation professionnelle performants et dynamiques et la diminution des nombreux freins à la mobilité professionnelle. Un défi de taille pour notre société.

[1] « 31 % des TPE et PME utilisent l’IA générative », elab.bpifrance.fr, 10 février 2025.

[2] Cette, G., & Chaney, E. (2024). Intelligence artificielle : entre craintes et espoirs, quelle réalité ? Annales des Mines-Enjeux numériques, 28(4), 40-47.

[3] https://www.journaldunet.com/intelligence-artificielle/1529657-les-francais-ont-ils-peur-que-l-ia-leur-vole-leur-emploi-pas-vraiment/

[4] Ameera McNeal, Theresa Brattle, Rick Currie, « AI Priorities Study 2025 », foundryco.com, Feb 25, 2025

[5] Mack, D. A., Nelson, D. L., & Quick, J. C. (1998). The stress of organisational change: a dynamic process model. Applied Psychology: An International Review, 47(2), 219–232.

[6] Collerette, Delisle et Perron, 1997 cités par Bareil, 2008

[7] Morin, E., Aubé, C., & Johnson, K. (2015). Psychologie et Management (3e ed.).

[8] Carton, G. (2004). Éloge du changement : Méthodes et outils pour réussir un changement individuel et professionnel. Pearson.

[9] Carnall, C.A. (2007) Managing Change in Organizations. 5th Edition, Prentice-Hall International, London.

[10] Savoie, A., Bareil, C., Rondeau, A., & Boudrias, J.-S. (2004). Le changement organisationnel. In E. Brangier, A. Lancry, & C. Louche (Eds.), Les dimensions humaines du travail. Théories et pratiques en psychologie du travail et des organisations. Presses Universitaires de Nancy.

[11] Massart, J. (2023). Culture organisationnelle digitale : modèle de compréhension et enjeux pour la qualité de vie au travail. Thèse de doctorat. HESAM Université.

[12] Bellier, S. (2004). Le savoir-être en entreprise (2e éd). Institut Vital Roux. Vuibert.

[13] Faure, F., & Cucchi, A. (2020). Quelle caractérisation du savoir-être ? Une revue de la littérature en deux temps. RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise, 399(2), 3-25.

[14] https://www.centraltest.fr/blog/les-soft-skills-lere-de-lia-generative-un-defi-pour-tous ; https://www.forbes.com/sites/carolinecastrillon/2025/01/19/5-soft-skills-critical-in-the-age-of-ai/ ; Dolev, N., & Itzkovich, Y. (2020). In the AI era, soft skills are the new hard skills. Artificial intelligence and its impact on business, 55.

[15] Cascio, W. F. (2020). Managing a Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible World. Harvard Business Review.

[16] Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of personality and social psychology, 86(2), 320. ; Southwick, S. M., & Charney, D. S. (2018). Resilience: The science of mastering life’s greatest challenges. Cambridge University Press.

[17] Mokyr, J., Vickers, C., & Ziebarth, N. L. (2015). The history of technological anxiety and the future of economic growth: Is this time different?. Journal of economic perspectives, 29(3), 31-50.

[18] Cette, G., & Chaney, E. (2024). Intelligence artificielle : entre craintes et espoirs, quelle réalité ?. Annales des Mines-Enjeux numériques, 28(4), 40-47.